Ils ont longtemps débattu dans nos colonnes des grandes questions de transport. L’un est de droite, l’autre de gauche, mais tous deux, grands connaisseurs des questions de transport et responsables exigeants, savent échanger sans s’affronter. Au moment où le projet de loi Mobilités était examiné au Sénat, Dominique Bussereau et Gilles Savary ont analysé le texte pour le Club VR&T. Inquiets du manque de moyens financiers, tous deux pointent des impasses sur les questions de gouvernance. Avertissements à lire avant que le texte n’arrive devant les députés, le 14 mai.

Pour décortiquer la loi d’orientation sur les mobilités (LOM), le club VR&T avait convié deux incontournables experts : Dominique Bussereau et Gilles Savary. Le premier fut ministre des Transports (mais aussi de l’Agriculture et du Budget), préside aujourd’hui le département de Charente-Maritime et l’Assemblée des départements de France (ADF), le second est consultant, après avoir été député et eurodéputé, rapporteur à l’Assemblée nationale de la réforme ferroviaire de 2014 et vice-président de la commission Transports du Parlement européen. Tous deux estiment que le projet de LOM, dont l’élaboration était prometteuse, a subi de fâcheuses transformations. « Il a été émasculé par le Conseil d’Etat et beaucoup modifié à Matignon puis rogné par les “gilets jaunes“. Depuis novembre, beaucoup de ce qui était novateur a été supprimé pour ne pas apparaître comme une provocation, ce qui en diminue l’intérêt, je suis déçu par l’absence de moyens financiers », lance Dominique Bussereau en guise d’introduction, espérant que les discussions parlementaires feront évoluer le texte.

« C’est une loi extrêmement importante », tempère Gilles Savary qui y voit un outil pour adapter les politiques de mobilités aux bouleversements des usages et à l’accélération des progrès techniques. « Il y aura forcément des retouches ultérieures, car la LOM apporte un début de régulation dans des domaines tout juste émergents promis à des développements que l’on ignore encore. La LOM, c’est la Loti de notre temps ! Il est injuste d’en minimiser la portée au prétexte qu’elle est passée de 200 articles fourre-tout à une cinquantaine, déjà très foisonnants ! »

Elle poursuit surtout l’objectif de couvrir les 80 % de notre territoire qui n’en disposent pas, essentiellement les territoires ruraux, d’autorités organisatrices des mobilités (AOM). « La ministre a raison de dire que c’est en la matière “une loi de tous les possibles“, mais elle pourrait être aussi celle de toutes les démissions », prévient-il, en rappelant que l’Etat s’efface au profit du bon vouloir inégal des collectivités locales et des régions et que la crise des « gilets jaunes » a fait disparaître l’ensemble des dispositions pour financer ses ambitions.

Le « Nirvana » départemental » de Dominique Bussereau

A propos de la gouvernance : « En France, il y a deux types d’intercommunalités. Les historiques, et celles qu’au fil des ans, le gouvernement a promues en obligeant les communes à fusionner. Le résultat ? Certaines ont les moyens d’investir et d’autres, pourtant aussi grandes, disposent de petits budgets de fonctionnement et n’ont pas d’équipes d’ingénierie », constate Dominique Bussereau. Il s’interroge : « Comment vont-elles pouvoir organiser une offre de transport ? Je ne crois pas que les régions viendront à leur secours, elles n’en n’ont pas les moyens et on risque d’avoir des zones blanches de transport. » A l’opposé des objectifs de la loi mobilités.

« Je partage cette analyse », reprend Gilles Savary qui rappelle que dans le rural profond, là où il y a le moins de mobilités organisées et innovantes, il est difficile de ne pas être prisonniers de l’autosolisme. « C’est cette disparité que la ministre des Transports veut combler, mais ce sera difficile. Car plus une communauté de communes est rurale, moins elle a de moyens techniques et financiers à la hauteur des enjeux. Certes les régions doivent s’y substituer par défaut, mais leurs budgets transports, comme leur expertise en matière de mobilités sont excessivement embolisées par le chemin de fer. » Elles y consacrent des financements énormes pour des projets pas toujours raisonnables : « Les TER, ce sont trois milliards de subventions pour 18 % des déplacements, en moyenne, sachant que tous les TER de province transportent moins de passagers que la seule ligne A du RER », rappelle Gilles Savary, avant de critiquer la faiblesse du projet de loi sur le périurbain. « C’est l’angle mort de la LOM… Pourtant, ce sont les déplacements périurbains qui posent le plus de problèmes socio-économiques et environnementaux et qui sont aussi les plus favorables à des réorientations très significatives des usages et des comportements de mobilités. Mais encore faut-il qu’on leur offre des solutions innovantes et que l’on libère les moyens de les mettre en œuvre. La LOM en donne la boîte à outils, mais sans mode d’emploi adapté au périurbain. Aujourd’hui par exemple, les emplois sont trustés par les métropoles qui bénéficient du versement transport, alors que les problèmes de déplacements domicile – travail se déportent en périphéries sans moyens ni coopérations suffisantes entre villes et campagnes pour y faire face ! », regrette-t-il.

L’ex-député de Gironde déplore que l’Etat soit un « fantôme » : « Il n’est engagé sur rien et laisse la région définir les bassins de mobilité, dans un monde où les problèmes de transport domicile – travail deviennent intenables », déplore-t-il.

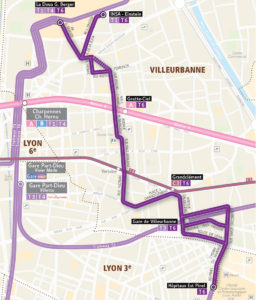

Moquant gentiment le « Nirvana départemental » de Dominique Busserreau, Gilles Savary milite plutôt pour l’extension du périmètre des autorités organisatrices urbaines afin de régler l’angle mort du périurbain. « Si on veut gérer le périurbain, il faut que les élus ruraux et urbains débattent ensemble des problèmes et pour cela, l’autorité organisatrice de mobilité doit s’étendre au-delà du territoire de la seule métropole, de façon obligatoire, plaide-t-il. Aujourd’hui, le prix du foncier refoule les classes moyennes travailleuses à plus de 50 kilomètres des métropoles, là où les déplacements sont difficiles et la massification impossible. Et les agglomérations continuent de monopoliser le versement transport sans le moindre ruissellement périphérique, sauf dans les agglomérations qui se sont volontairement étendues à leur espace rural comme Reims ou Rouen, ou en Ile-de-France et à Lyon où la loi a réorganisé d’autorité l’AOM. Dans les périphéries le covoiturage le plus efficace envisageable, c’est le covoiturage de rabattement vers un parking de TER ou de gare routière. Encore faut-il que l’ensemble des autorités publiques concernées se mettent autour de la même table pour l’organiser. Idéalement, il faudrait un syndicat mixte, autorité organisatrice des mobilités rattachée à l’agglo, permettant de couvrir les territoires du grand périurbain. Ce serait un lieu de délibération entre élus, indispensable pour faire émerger des solutions “sur mesure“ pour chaque territoire, susceptibles de s’inscrire dans les contrats de mobilité introduits par les sénateurs dans la LOM. Sinon, je crains que tout ne soit financièrement siphonné par le coût considérable du chemin de fer qui n’irrigue qu’une petite part des territoires et des populations rurales ».

Le ferroviaire, « un tropisme sain » ?

L’ancien rapporteur de la réforme ferroviaire de 2014 met en cause l’attitude passée de la SNCF avec les régions. « La SNCF a réussi à faire discrètement un transfert de personnel dans la perspective de l’ouverture à la concurrence ferroviaire. Cette belle maison a profité de la naïveté des présidents de régions. Et comment expliquer que le matériel vendu par Alstom soit payé 30 % plus cher par les régions qu’à l’étranger ? », s’emporte-t-il. Sur la question des petites lignes et des gares : « Tout le monde pense que c’est facile de rouvrir des gares. Mais faire rouler des trains à vide, cela coûte très cher, par rapport à ce qu’on pourrait faire avec d’autres modes de transport plus légers et avec une meilleure rentabilité. Quand on finance une ligne de train, il faut calculer à combien de personnes l’on rend service et avec combien d’argent public. », rappelle Gilles Savary.

Sur ce point, les deux comparses sont d’accord : « Il ne faut pas concentrer tous les moyens sur la SNCF, abonde Dominique Bussereau. Ces dernières années, les régions ont beaucoup investi dans le matériel, sans regarder de près les infrastructures. Certaines ont fait preuve de légèreté en achetant des AGC neufs qui circulent sur des voies lamentables. Pour gagner en coûts, on pourrait avoir des critères d’exploitation plus réduits et des exploitations en navettes, inventer des choses nouvelles, transférer la propriété du réseau ferré à des collectivités pour trouver des solutions intelligentes de gestion de l’infrastructure. »

Sur l’ouverture à la concurrence : « Je regarde ce qui va se passer en région Sud. On peut faire baisser les coûts de 20 % pour les régions et regagner de l’argent sur des lignes en augmentant leur trafic », préconise Dominique Bussereau qui dit partager l’avis de Gilles Savary sur le coût trop élevé du matériel.« Les Rosco [rolling stock operating companies, NDLR] permettront de louer le matériel ferroviaire au lieu de l’acheter. Des facteurs de baisse des coûts arrivent sur le marché », ajoute l’ex-ministre des Transports. « Je ne vois pas comment les nouveaux entrants vont trouver une marge de différenciation, s’interroge Gilles Savary. Si l’on additionne le sac à dos social (légitime par ailleurs), un décret de transfert des personnels qui est un décret de dégraissage unilatéral de ses effectifs imposé par la SNCF aux nouveaux entrants, le marché de dix ans d’approvisionnement en matériel Alstom, la maintenance monopolisée par les technicentres SNCF financés par les régions et l’état très dégradé du réseau hors TGV, il n’y aura pas grand-chose à attendre de la concurrence, sauf à revenir très vite sur certains points de la réforme de 2018. Pourtant le chemin de fer a une dimension de service public irremplaçable et il existe des marges de manœuvre importantes pour faire baisser les coûts du train dans notre pays, encore faut-il en avoir la volonté et avoir le courage d’affronter tous les conservatismes politiques qui y font obstacle au détriment des usagers et des contribuables français. Il faut surtout être sélectif dans les investissements en fonction de leur impact socioterritorial. De ce point de vue la LOM ne manque pas de courage vis-à-vis des surenchères permanentes des élus locaux. »

« Il existe un tropisme du ferroviaire en France, mais c’est un tropisme sain, lui répond Dominique Bussereau. Il ne faudrait pas faire la même erreur que certains pays qui ont détruit leur outil ferroviaire. Même si c’est coûteux, c’est un pari de service public et de développement durable. » Gilles Savary se dit « ravi que l’on relance le ferroviaire en France, car même si l’on développe des bus, on se heurtera à un problème de places en villes. Il faut mettre le paquet pour régénérer le ferroviaire, mais ce qui me fascine, c’est l’absence de rupture technologique. On faisait Saintes – Bordeaux en une heure, maintenant il faut 1 heure 20… Avec l’autoroute, qui prendra le train ? » « La situation actuelle est le résultat d’un sous-investissement sur le réseau ces 30 dernières années, admet Dominique Bussereau, mais je n’aime pas la facilité qui consiste à mettre cela sur le dos des LGV. Si on n’avait pas fait le choix de réaliser les axes Paris – Marseille, Paris – Bordeaux, ou vers le Nord et la Grande-Bretagne, il n’y aurait plus de SNCF. Le TGV a entraîné des dépenses, mais sans lui, il y aurait moins de TER sur les petites lignes. Ce n’était pas un mauvais choix. Il ne faut pas opposer le TGV aux transports de proximité, l’un et l’autre font partie de l’équation ferroviaire française », affirme Dominique Bussereau en conclusion du débat sur le « trop-plein ferroviaire ».

« Le compte n’y est pas »

La grande inconnue de la LOM, c’est le financement des ambitions affichées, d’autant que la crise des “gilets jaunes“ a signé la mort (provisoire ?) du péage urbain et de la vignette poids lourds. « Je reste convaincu qu’il n’y avait rien de mieux que l’écotaxe et le péage urbain, persiste Dominique Bussereau. Anne Hidalgo ne veut pas faire payer les banlieusards, mais je continue de penser que ce serait une bonne solution, en l’accompagnant d’une tarification sociale, comme pour les transports publics. La ressource carburant n’est pas la bonne solution, car lorsque Bercy se bat pour la non-affectation, il finit toujours par gagner et in fine le transport est victime de ce genre d’affectation fictive. On ne réglera pas les choses par une taxe sur le carburant, car cela équivaut à taxer un mode de transport, la voiture, qu’on souhaite réduire. Le seul outil intelligent, c’est l’écotaxe poids lourds. Cette ressource affectée aux infrastructures pourrait aussi l’être aux nouveaux périmètres des agglomérations semi-rurales. »

« Sur le financement, le compte n’y est pas, abonde Gilles Savary. On a cru que la taxe carbone serait indolore parce que l’offre de pétrole serait abondante et les prix bas. Ces prévisions se sont montrées fausses et on a vu ce que cela avait donné. Je pense que le gouvernement va se diriger vers une TICP flottante pour éviter de réactiver la crise des “gilets jaunes“. L’écotaxe n’était pas si bien ficelée que ça, c’était une usine à gaz qu’on a eu peur de généraliser aux véhicules légers. Or, les meilleurs impôts ont une très large base et un très faible taux. Aujourd’hui l’Etat cherche à taxer les poids lourds… mais à rembourser discrètement les transporteurs français par un tour de passe-passe bureaucratique dont notre pays a le secret pour un rendement financier et environnemental finalement anecdotique. Ce qui pourrait donner lieu à des recours devant la Cour de Justice européenne pour discrimination.

Le péage urbain serait une bonne solution, mais comment dire à ceux qui vont habiter à 50 km des centres-villes parce qu’ils n’ont plus les moyens d’y vivre, qu’ils doivent payer pour y entrer ? Il y a eu un avant et un après “gilets jaunes“. On entre dans une ère de plus grande tolérance politique vis-à-vis de la voiture périurbaine et rurale. C’est pourquoi il faut mettre le paquet sur la décarbonation des véhicules, le déploiement des prises de recharge haute puissance et des carburants alternatifs, le développement de voies autoroutières dédiées, le covoiturage pour qu’il y ait moins de voitures et l’amélioration de l’offre de transports publics. En ce sens, la LOM ouvre le champ des mobilités moderne à une foule de possibilités nouvelles. Mais ce qu’il manque au dispositif, c’est un Etat garant, pour éviter les inégalités territoriales. Aujourd’hui, le gouvernement est écartelé entre le peuple rural qui dit : “ les taxes, ça suffit“ et les urbains qui, urgence climatique oblige, attendent une révolution des comportements de déplacements par la coercition financière », énonce Gilles Savary. L’ancien député pense que « l’on peut concilier les deux par des aides directes aux déplacements sous conditions de ressources. Il faudrait laisser les entreprises payer le versement mobilité (VM) sous forme d’aides directes au salarié qui vient travailler le matin en ville et repart le soir en périphérie. » propose-t-il.

Bassins de mobilité ou bassins politiques ?

« Si j’étais (encore) parlementaire, je réintroduirais l’Etat parmi les parties prenantes », reprend Gilles Savary. « Il faut que les préfets aient leur mot à dire sur la définition des bassins de mobilité, de manière à éviter que ces derniers n’épousent les bassins politiques. L’idéal serait la fusion des départements et des EPCI, mais ce n’est pas possible, alors, ruraux et urbains doivent délibérer dans les mêmes assemblées sur ces sujets. Aujourd’hui, les métropoles puisent la richesse et le département assure les soins palliatifs, il faut casser ce jeu de rôles stérile dans la loi mobilités. », préconise Gilles Savary.

Si la LOM est bien une boîte à outils, comme se plaît à le dire Elisabeth Borne, « l’épreuve de vérité sera la manière dont les régions vont s’en saisir, avec qui elles vont construire des contrats opérationnels de mobilité. Ce qui me préoccupe le plus, c’est que la crise des “gilets jaunes“ a percuté le problème de financement des infrastructures et qu’on se retrouve face à une équation difficilement soluble. », conclut Gilles Savary.

Valérie Chrzavzez