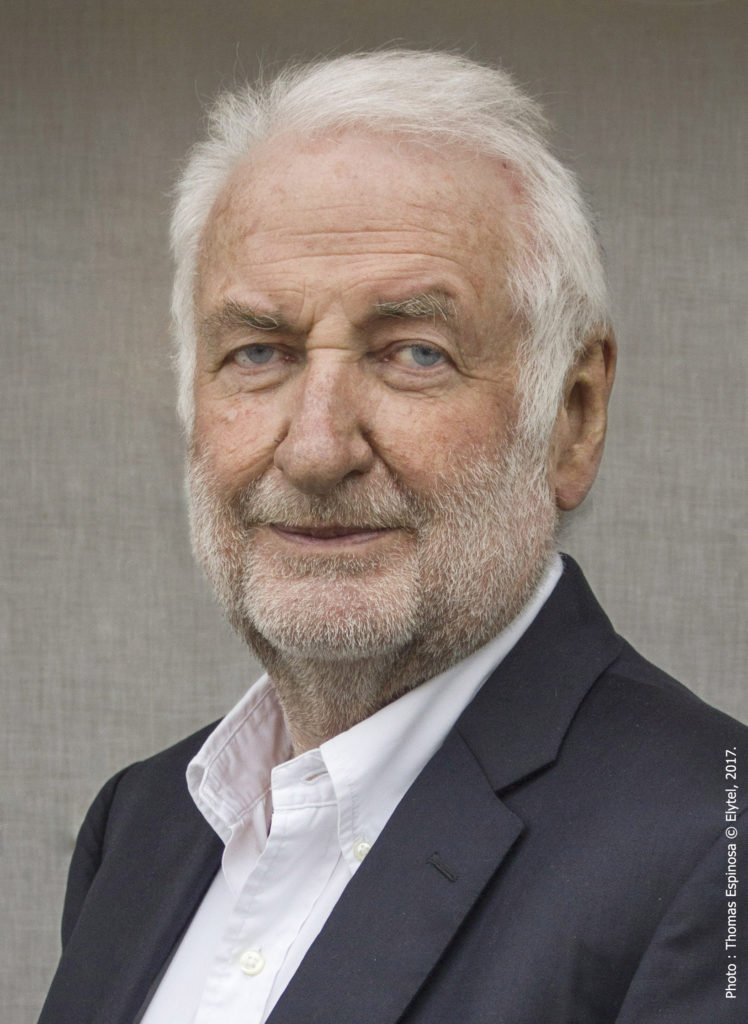

Interview de Loïk Le Floch-Prigent, ancien président de la SNCF

Fidèle à son personnage, Loïk Le Floch-Prigent dit sans prendre de gants le mal qu’il pense de la dernière réforme ferroviaire. Pour l’ancien (et éphémère) président de la SNCF, le gouvernement a eu le tort de présenter à l’opinion publique les cheminots comme des nantis. Et de voir dans la concurrence le remède à tous les maux du ferroviaire. Les anciens présidents considèrent la plupart du temps qu’ils ont un devoir de réserve. Loïk Le Floch-Prigent juge, lui, qu’il est de son devoir de tirer le signal d’alarme…

Ville, Rails & Transport. Vous connaissez très bien la SNCF dont vous avez été le président, de décembre 1995 à juillet 1996. Que pensez-vous de la nouvelle réforme ferroviaire ?

Loïk Le Floch-Prigent. Toute société, toute institution a besoin d’être réformée pour être au niveau des évolutions de la société et de la technique. Le fait de dire : « Je réforme » n’espas répréhensible, bien au contraire. Simplement, j’ai été surpris de voir que les financiers ont tenu le haut du pavé. Plutôt que de commencer par regarder l’évolution d’un corps social, on a dit deux choses. On a dit, d’une part, les salariés de l’entreprise ont des tas d’avantages. On a transformé ce corps social en nantis, ce qui est surprenant.

On a dit, d’autre part, la concurrence va arriver, c’est salvateur, c’est bénéfique, et il faut se mettre en situation d’être concurrentiel. Ce discours a été propagé à la fois par les politiques dans leur ensemble et par la presse dans son ensemble. Or, ce n’est pas mon point de vue.

Les financiers ayant pris le pas, on a fait une sorte de marché : la reprise de la dette contre la suppression des avantages des salariés. Il en résulte une réforme qui maltraite psychologiquement les salariés, ce qui ne conduit pas à augmenter leur ardeur au travail. La méthode n’est pas bonne et je l’ai dit au cours des mois de l’élaboration de la réforme. J’ai eu la surprise d’être plus entendu dans les pays européens que dans mon propre pays.

VR&T. Qu’est-ce qui vous gêne dans l’argumentation sur les avantages ?

L. L. F.-P. On s’en est pris particulièrement à un régime de retraite satisfaisant. Il est vrai que, quand je suis arrivé à la SNCF, j’ai été surpris de voir une forte présence des retraités. C’est original d’avoir une sorte d’amicale des retraités qui soit à peu près au niveau des organisations syndicales. Cela dit, le régime de retraite des cheminots, c’est un salaire différé. Vous n’êtes pas très payés, mais vous serez convenablement pensionnés. Si on change cela, cela conduira d’une manière ou d’une autre à augmenter les salaires et à augmenter les charges. C’est arithmétique. C’est une négociation compliquée, à prendre avec des pincettes, dans laquelle il ne faut pas être trop financier. Il vaut mieux être plus social.

VR&T. L’argument de la concurrence ne vous convainc pas non plus ?

L. L. F.-P. La concurrence, c’est une idée satisfaisante pour l’intellectuel bruxellois. En fait, elle n’existe pas. A partir du moment où on a un réseau unique, on ne peut pas considérer que sur un trajet déterminé il existe une concurrence. Il y a un réseau, une signalisation, et des sillons qui sont décidés par quelqu’un. Aujourd’hui, c’est la SNCF qui décide. Si jamais on veut mettre un grand nombre d’acteurs sur une ligne déterminée, on va ajouter une instance de contrôle qui va devenir de plus en plus importante, et qui va finir par doublonner avec SNCF Réseau. On peut essayer de mieux gérer le monopole, mais je ne vois pas en quoi le fait d’enlever le monopole de la SNCF pour le confier à l’Arafer va conduire à diminuer les coûts et à augmenter l’efficacité du système. On a un monopole naturel, et si on instaure la concurrence, cela augmente les coûts.

VR&T. Il peut cela dit y avoir un effet bénéfique de la rivalité entre les entreprises ?

L. L. F.-P. Il y aura des voitures différentes appartenant à des sociétés différentes, qui offriront un café plus ou moins cher, avec ou sans sucre, ou avec du lait. Il n’y a pas de vraie concurrence sur un monopole de fait. Quand vous allez au Luxembourg, vous avez le choix entre, si je puis dire, la SNCF-Deutsche Bahn ou la Deutsche Bahn-SNCF. Ce n’est pas une concurrence. C’est un arrangement entre sociétés qui se partagent des sillons.

VR&T. Mais, dans le TER, c’est autre chose, il s’agit de délégation de service public, c’est-à-dire d’une concurrence pour obtenir le marché…

L. L. F.-P. Ce n’est pas mieux. En tant que président de la SNCF, je peux décider qu’il vaudrait mieux que ce soit Transdev qui exploite une ligne. Je n’ai pas besoin d’un appel d’offres. Vous rendez-vous compte de la lourdeur des appels d’offres ? Cette lourdeur, on la paye. On dit : ce n’est pas le consommateur qui paye, c’est le contribuable. Mais il n’y a pas trente-six payeurs. C’est le même.

VR&T. Oui mais il y a tout de même le fameux effet d’aiguillon qu’on attend de la concurrence…

L. L. F.-P. Mais, déjà, on peut dire : telle ligne je vais essayer de la gérer autrement. Cela se fait en Suisse, en Angleterre, en Allemagne, ou en France. Il ne s’agit pas de concurrence. il s’agit d’enlever des frais fixes de siège très importants et d’avoir une gestion plus simple avec un conducteur-poinçonneur ou un poinçonneur-conducteur. C’est l’exemple célèbre de Carhaix – Guingamp – Paimpol. On peut très bien essayer d’animer un peu les réseaux en admettant l’existence de compagnies alternatives dans les régions, et en admettant que les sillons se trouvent répartis par un organisme commun qui se trouve être SNCF Réseau. Ce n’est pas choquant, et on n’a pas besoin de faire une révolution pour ça.

VR&T. On voit à peu près, même si vous trouvez l’idée mauvaise, comment on peut isoler certaines lignes TER pour les mettre en concurrence. Qu’en est-il du réseau maillé de l’Ile-de-France, où, progressivement, les lignes de Transilien, de RER ou de métro vont être ouvertes à la concurrence ?

L. L. F.-P. C’est complètement dément ! Si on a envie de faire une usine à gaz où plus rien ne marchera, faisons ce qui est programmé en Ile-de-France. On va droit dans le mur à une vitesse fantastique. Certes, cela va être satisfaisant pour le nombre de gens de l’administration qui contrôleront des contrôleurs qui eux-mêmes en contrôleront d’autres. Si l’objectif est de créer des emplois inutiles et de gâcher du papier, on a trouvé la solution. Je ne dis pas que les gens ont de mauvaises intentions. Mais mon rôle d’observateur et d’ancien président c’est d’avertir et de dire : vous vous trompez.

VR&T. Alors la concurrence, c’est l’errance !

L. L. F.-P. On continue à être dans l’idée de la concurrence inévitable et salvatrice. Pourtant, on a bien mesuré ce qui s’est passé dans le domaine électrique. Le transport d’électricité est un monopole naturel, et la fameuse concurrence salvatrice a conduit à augmenter de façon endémique le coût de l’électricité. Grâce à la concurrence, nous a-t-on dit, nous allons diminuer les prix… En fait, on prend + 25 % ! Et on en arrive au mensonge absolu. On décerne un certificat d’électricité verte, alors qu’on a 75 % de nucléaire ! C’est un mensonge publicitaire, et c’est un mensonge d’Etat. Avec RTE on a l’exemple des défauts de l’idéologie de la concurrence sur un monopole naturel. On a mis le bazar dans l’électricité, on est en train de le mettre dans le ferroviaire.

Et quand on aura la catastrophe, comme l’Angleterre l’a eue, on n’aura plus que les yeux pour pleurer. Ce qui est arrivé en Angleterre avec le ferroviaire est tout à fait reproductible chez nous. Mais chez nous ce sera pire. Les Anglais ont un pragmatisme qui leur a permis de redresser leur système à un moment où il commençait à tanguer. Mais nous, nous sommes capables du pire, dans notre façon de considérer qu’on a raison. Si on continue comme ça, le pire est certain.

VR&T. Comment faire pour ne pas aller au pire ?

L. L. F.-P. S’affranchir, je l’ai dit, de l’idéologie de la concurrence. Et puis, nous avons besoin de plus de terrain et de moins de gens au siège. Je sais que je suis considéré comme un épouvantable individu. J’ai toujours eu un mépris considérable pour les sièges. Multiplier les gens à l’Arafer c’est renforcer les sièges. Et comme on ne va pas diminuer les gens à la SNCF, on va renforcer le mille-feuille administratif. La France a déjà un mille-feuille administratif qui empêche l’industrie de fonctionner, et, à la SNCF, on s’apprête à augmenter le mille-feuille alors qu’il faut le diminuer. C’est un péril mortifère pour le pays. Je suis affolé par l’aveuglement des Français et en particulier de leur presse à cet égard.

Et cela conduit les gens de terrain à se sentir méprisés par rapport aux sommités qui peuplent les bureaux climatisés ici ou ailleurs. Je suis un industriel et donc je crois à la sagesse et à la compétence du terrain. Plus il y a des gens de terrain, mieux on se porte. Plus les gens de terrain ont le sentiment d’avoir beaucoup de chefs, et moins ils sont efficaces.

VR&T. Et les chefs, que doivent-ils faire ?

L. L. F.-P. Sortir de leur bureau ! Aller sur le terrain. C’est mon leitmotiv. Parler aux gens et les laisser parler ! On a des cadres qui disent : « J’ai raison, je vais aller sur le terrain et expliquer aux gens que j’ai raison. » Mais quand je vais sur le terrain, en tant que chef d’entreprise, j’arrive, j’écoute les gens. Il m’arrive très souvent sur des sujets industriels de ne faire que cela. Je m’assois, j’écoute, j’essaie de comprendre. Tant que je n’ai pas compris, je continue à écouter. Je n’ai pas raison.

Bien sûr, il y a un moment où, après une décision, on explique la décision. Ce moment n’est pas venu. Il y a des questions à se poser, et il est urgent de les poser maintenant.

Essayons de revenir au sujet fondamental, qui est l’efficacité en termes de motivation des salariés, et d’affection de la clientèle. Si je suis aujourd’hui bien accueilli dans les entreprises que j’ai dirigées ou que j’ai conseillées, c’est que la mobilisation des salariés est essentielle. Et plus on a de salariés, plus il faut qu’ils soient mobilisés.

VR&T. Où en est-on de ce point de vue à la SNCF ?

L. L. F.-P. La mesure de l’efficacité passe par l’engagement des salariés et par la satisfaction des clients. D’un côté, des salariés qui essayent de faire le maximum pour que ça marche. De l’autre, des clients qui disent : « Ah ! ils ont essayé de faire bouger les choses ». Je n’observe ni l’un ni l’autre. J’ai peut-être une mauvaise vue due à mon grand âge ! Je vois des agents commerciaux trains qui sont désabusés ; je vois des agents dans les gares qui sont démobilisés ; je constate que très souvent il y a des retards non motivés, un train qui ne part pas parce que le conducteur n’est pas encore là. Je n’ai pas le sentiment en prenant le train de façon régulière d’une famille cheminote grimpant au rideau, tout à la joie d’aller au travail !

On dit que les clients sont satisfaits parce que tout va bien. Je reconnais que l’introduction du numérique pour prendre les billets est adaptée à la civilisation actuelle, celle de mes enfants et petits enfants qui ne voient même pas l’intérêt de faire autrement. Cependant, force est de constater que la diminution des boutiques SNCF à travers le territoire conduit une autre génération qui n’est pas forcément acclimatée à Internet à avoir le sentiment qu’on n’a pas envie qu’elle prenne le train. Vous n’imaginez pas le nombre de gens qui ont mon âge ou sont plus âgés et qui me disent : « Alors, on n’a plus envie que je prenne le train ? Il paraît qu’il vaut mieux prendre le train que la voiture parce que c’est plus écologique… Mais pourquoi on ne nous incite à ne pas le prendre ? » Cette clientèle existe. Ce ne sont pas des clients épisodiques, ce sont des vrais clients qui payent leur billet, même si c’est à un tarif senior. J’ai l’impression qu’on ne les écoute pas. Et si on n’écoute pas les clients qui va-t-on écouter ?

VR&T. Reconnaissez que la réforme règle au moins la question de la dette…

L. L. F.-P. Le fond de ce qui a été fait dans la réforme n’est pas très éloigné de ce que tout le monde pensait depuis longtemps qu’il fallait faire. Mais les arguments qui ont présidé à ce qui devait être fait et l’autosatisfaction de ceux qui l’ont fait me paraissent un peu incongrus. Tout ça pour ça ! Il fallait de toute façon faire quelque chose pour la dette, qui est une dette d’Etat. C’est l’Etat qui, à un moment, a décidé de réaliser des opérations de TGV qui sont d’ailleurs parfaitement légitimes. Je l’avais déjà dit en arrivant à la SNCF. Je n’ai pas changé d’opinion parce que la presse ces derniers temps n’a pas arrêté de dire que c’étaient les cheminots qui avaient voulu le TGV. C’est faux. C’est l’Etat qui l’a voulu et la dette est celle de l’Etat.

VR&T. Au bout du compte, une réforme à peu près inutile et incertaine ?

L. L. F.-P. Je ne dis pas cela. Je ne jette pas la pierre aux gens qui ont essayé de faire quelque chose. Au contraire. Mais on peut être un peu modeste et dire : « J’ai essayé, je pense que c’est la bonne direction, même si ce n’est peut-être pas la bonne méthode, etc. » Il y a un peu trop d’autosatisfaction. Ces réflexions ne conduisent pas à penser que la réforme de la SNCF serait le grand succès des deux dernières années…

Pour aller un peu plus loin, cette réforme a été une surprise. A un moment on a dit : j’ai envie de faire la réforme de la SNCF… Pourquoi pas ? Mais, dans la situation où est la France, était-ce la réforme essentielle à réaliser, avec toutes les difficultés qu’elle a entraînées, cette grève perlée qui a désorganisé le pays ? La réforme la plus urgente, c’est celle de l’industrie. La grande question du jour, c’est celle de la capacité de notre pays à se réindustrialiser.

Propos recueillis par

François DUMONT

Le baromètre social n’a pas le moral

Agents démobilisés ou démoralisés… Le constat de Loïk Le Floch-Prigent est confirmé par les derniers chiffres du baromètre social « Ampli ». La lettre spécialisée Mobilettre, qui les a révélés le 28 février les juge « très mauvais ». Ils montrent, estime notre confrère, que les cheminots ne sont « convaincus ni des bienfaits de la réforme ni de son management ».

C’est en novembre 2018 que l’institut Great Place To Work (GPTW) a mené pour la SNCF une enquête auprès des 94 000 collaborateurs de l’Epic de tête, de SNCF Mobilités et de quelques filiales pour mesurer leur degré de satisfaction dans leur relation à leur travail, à leurs collègues et à leur manager. Des diverses questions de l’enquête résulte un indice de confiance. A l’Epic de tête, il est de 44 %. A SNCF Mobilités, de 41 %. Il est de 55 % pour la moyenne des salariés français et de 63 % pour la moyenne des participants aux enquêtes de GPTW.

S’y ajoute un indice de perception globale, provenant des réponses positives au thème : « Dans l’ensemble, je peux dire que c’est une entreprise où il fait vraiment bon travailler. » Il n’est que de 38 % à l’Epic de tête et de 33 % à Mobilités… Pour l’ensemble des salariés français, il est de 46 %, et pour les entreprises clientes de GPTW de 65 %.

Le compte WeChat de SNCF Gares & Connexions (SNCF_France en mandarin) lancé en mars, toujours avec EuroPass, poursuit un autre objectif, celui de simplifier le passage en gare des clients chinois. Le compte s’articule autour de trois menus : « Voyager en France », « Guide pratique » (comment acheter un billet, sélectionner le bon tarif, renseignements sur les trains disponibles) et « Services et offres en gare ». Il s’appuie sur une vingtaine de gares : les six parisiennes, celles de l’aéroport CDG 2-TGV, Versailles, Chantilly, Strasbourg, Colmar, Lyon Part-Dieu, Dijon, Marseille, Aix-en-Provence, Nice et Bordeaux St-Jean.

Le compte WeChat de SNCF Gares & Connexions (SNCF_France en mandarin) lancé en mars, toujours avec EuroPass, poursuit un autre objectif, celui de simplifier le passage en gare des clients chinois. Le compte s’articule autour de trois menus : « Voyager en France », « Guide pratique » (comment acheter un billet, sélectionner le bon tarif, renseignements sur les trains disponibles) et « Services et offres en gare ». Il s’appuie sur une vingtaine de gares : les six parisiennes, celles de l’aéroport CDG 2-TGV, Versailles, Chantilly, Strasbourg, Colmar, Lyon Part-Dieu, Dijon, Marseille, Aix-en-Provence, Nice et Bordeaux St-Jean.

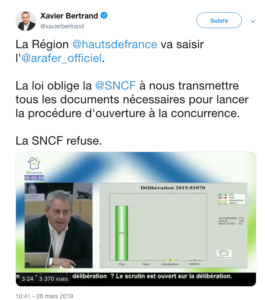

« J’ai donc décidé de saisir l’Arafer [l’autorité de régulation des activités ferroviaires et routières, NDLR] pour entrave à l’application de la loi », a poursuivi Xavier Bertrand. La

« J’ai donc décidé de saisir l’Arafer [l’autorité de régulation des activités ferroviaires et routières, NDLR] pour entrave à l’application de la loi », a poursuivi Xavier Bertrand. La