Les tunneliers sont à l’œuvre et le métro avance. Mais comment vont s’organiser les mobilités dans les villes concernées ? L’un des partisans du nouveau métro, Pascal Auzannet, s’est fait aussi l’historien du projet. Dans une réédition largement complétée de son livre, Les secrets du Grand Paris, il imagine un acte II du Grand Paris Express. Dans lequel un algorithme d’intérêt général, intégrant les nouveaux moyens de mobilité, permettrait de proposer des systèmes complets de transport. Un système relevant du MaaS mais ne dépendant pas des Gafa.

On croyait l’année faite de quatre saisons. Pascal Auzannet a publié en 2018 une histoire du Grand Paris Express qui n’en comptait que trois. On attendait donc la suite. La voici dans une nouvelle édition de son livre (Les Secrets du Grand Paris, éditions Hermann). Mais, plutôt que de s’en tenir à une quatrième et dernière saison, Auzannet en a ajouté deux. Surnuméraire, la cinquième n’a rien de superflu.

Une fois fait un sort à la suite de l’histoire du métro, de 2013 à aujourd’hui, ce qui est tout de même le cœur du propos, l’auteur, qui était jusqu’en mai dernier PDG de RATP Smart Systems (il vient d’être remercié), a additionné deux de ses compétences, la connaissance très fine et très ancienne du Grand Paris, et celle plus fraîche des nouvelles technologies, pour avancer une nouvelle proposition : ajouter au plus vite un volet concernant l’espace urbain tout autour du futur métro.

Avec un outil. « Je propose, nous dit Pascal Auzannet, une plate-forme numérique de type MaaS. » Mais, on s’en doute de la part d’un ancien membre du cabinet de Jean-Claude Gayssot, un MaaS différent de celui que proposent les Gafa. Ou de celui que projette Dara Khosrowshahi, le PDG d’Uber, qui a l’ambition de « devenir l’Amazon du transport ». L’idée, au contraire, c’est « un MaaS fondé sur un algorithme d’intérêt général. »

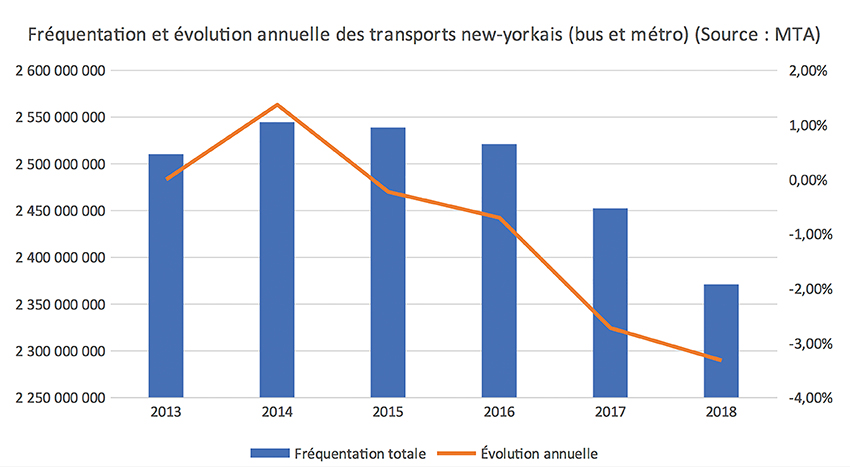

Un MaaS qui pourrait d’ailleurs être mis en œuvre un peu partout. En France s’éloigne-t-on pour autant du Grand Paris ? Pas vraiment. Avec une quinzaine de tunneliers à l’œuvre, le métro a cessé d’être un grand projet pour s’imposer comme réalisation majeure. Elle va poser de nouvelles questions très vite. Avec 200 km de nouveau métros on double le réseau parisien. Bien, mais qu’en est-il de l’utilisation du réseau ferroviaire qui complète le dispositif ? Comment faire pour irriguer les villes desservies par les 68 stations projetées ?

Auzannet souligne : « On a besoin d’autres mobilités, indépendantes et complémentaires du Grand Paris ». Les deux tiers des déplacements dans la région font moins de trois km : autant dire qu’aux alentours des gares ils vont être impactés par le nouveau métro et qu’il est temps de concevoir de vrais systèmes complets de transport. Mieux encore, de « bien traiter l’espace ».

Certes, la question n’est pas nouvelle. Mais, tandis que, puits après puits on assemblait les tunneliers et qu’ils se mettaient à forer, une petite révolution se produisait en surface qui change la façon de la poser. De nouveaux véhicules sont arrivés et, avec eux, de nouveaux usages : vélos en libre-service, vélos en free floating, trottinettes, scooters, covoiturage, VTC, gyroroues, etc. Véhicules dont Auzannet souligne l’importance, conforté par une étude de l’Apur, l’Agence parisienne d’urbanisme, publiée en mai 2020, Les mobilités émergentes, trottinettes, scooters et vélos en partage (voir ci-dessous). Un jour, peut-être, pourra-t-on se passer largement des services du véhicule personnel. Consommer moins d’espace. Sur ce plan, la voiture électrique, si elle reste personnelle, ne sera pas d’un grand secours. Voici donc l’automobile, avec un taux d’occupation en milieu urbain de 1,1 personne, une utilisation en moyenne seulement 5 % du temps, squeezée d’un côté par le métro, de l’autre par le vélo ou les modes émergents.

Le métro ? « Il faudrait une infrastructure routière de plus de 100 à 150 m de large pour remplacer la ligne 14 si elle n’existait pas », rappelle Auzannet. Et, à l’autre bout, on fait passer quatre à cinq fois plus de monde à vélo au mètre linéaire qu’en auto, avec une vitesse de 15 km/h pour le vélo, identique ou légèrement supérieure selon les estimations à celle de la voiture. Mieux pour la capacité qu’un bus (une à deux fois celle de la voiture), s’approchant du tramway (huit fois plus), qui lui-même fait jeu égal avec la marche.

Mais, pour faire jouer à fond cet avantage du vélo et d’autres modes légers, encore faut-il instaurer une révolution tarifaire supposant que les moyens émergents cessent de fonctionner en silo, opérateur par opérateur. Et que l’ouverture des données permette une stratégie d’ensemble des déplacements.

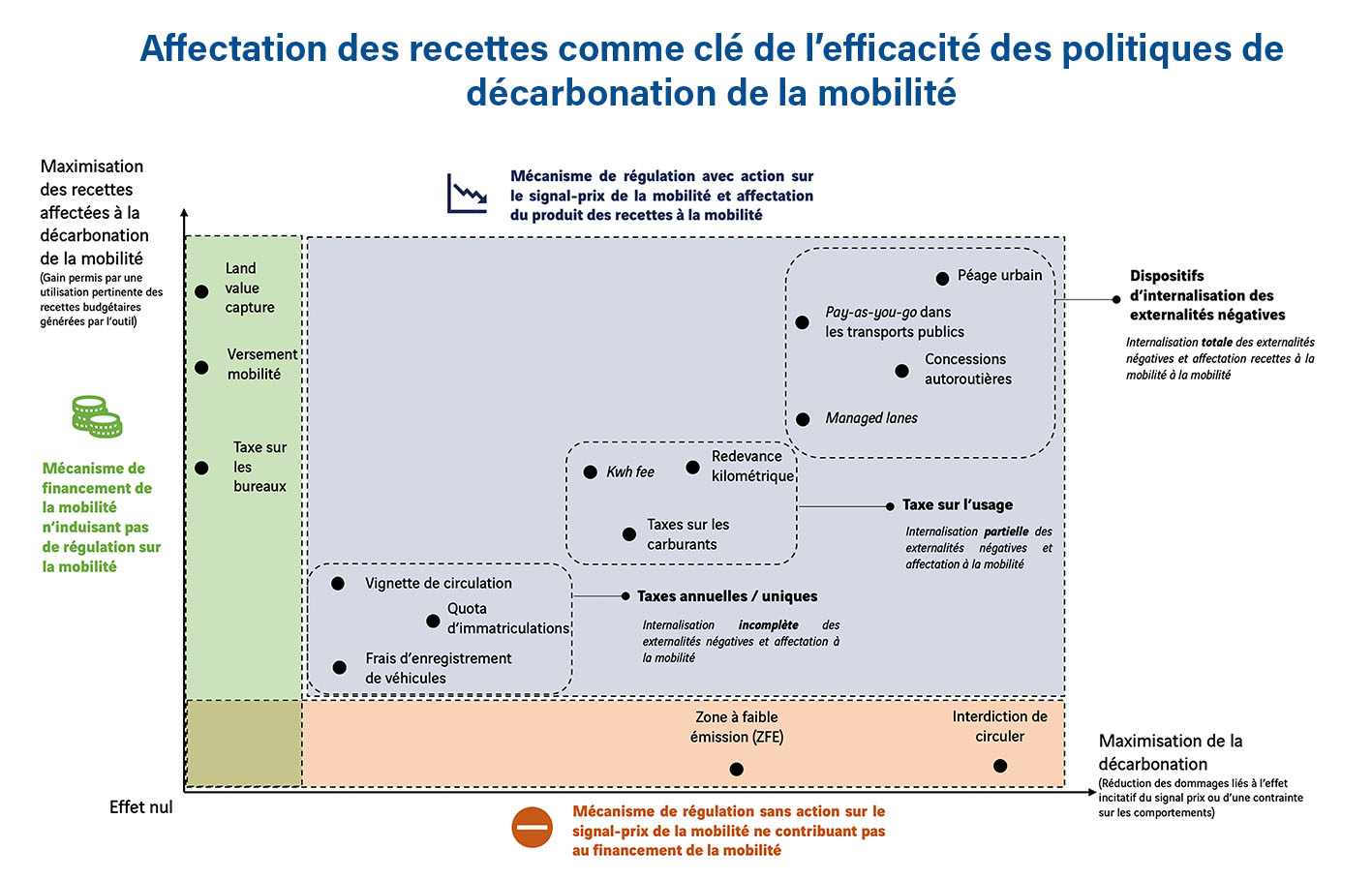

C’est là qu’interviendrait un algorithme de mobilité urbaine, favorisant les modes émergents. Vertueux financièrement, puisqu’il inciterait, en jouant sur une tarification des transports publics modulée selon les horaires, à reporter le plus possible les déplacements sur les modes et les moments les moins coûteux pour la collectivité. Un dossier déposé à l’INPI, dit Almours (algorithme de mobilités urbaines), précise les attendus du projet. Pour Auzannet, en région parisienne, c’est au niveau de la métropole que le système pourrait être mis au point. Les maires ont le pouvoir sur l’espace public, c’est donc sur eux qu’il faut s’appuyer pour mettre au point le système de mobilité de surface. Il y a un autre point sur lequel il est grand temps d’intervenir : le déséquilibre Est-Ouest. « Les activités économiques sont toujours plus à l’ouest et il y a un risque, c’est que l’objectif de lutte contre la fracture territoriale ne soit pas au rendez-vous. Que des territoires soient plus accessibles, mais qu’on ne progresse pas sur la mixité sociale », souligne Auzannet. C’était pourtant l’un des objectifs du nouveau réseau. Dernier travail qui conforte ces inquiétudes, en montrant la tendance à l’œuvre depuis des années : l’étude de l’IAU – IDF datant de mai 2019, Gentrification et paupérisation au cœur de l’Ile-de-France. Evolutions 2001 – 2015.

Elle souligne l’accentuation des inégalités sur les quinze années récentes étudiées, malgré un amortissement entre 2012 et 2015. Souligne aussi l’envolée des prix immobiliers, faisant du logement un marqueur social de plus en plus fort.

Ou, encore, montre un appauvrissement des ménages dans les communes les plus modestes de banlieue, au nord de Paris jusqu’à l’est du Val d’Oise, et, au sud, en amont de la Seine ; avec, au contraire, une nette amélioration des situations à Paris, dans quelques communes limitrophes, situées plutôt du côté des Hauts-de-Seine, autour des boucles de la Marne dans le Val-de-Marne, et dans le périurbain…

Est-il encore temps de remédier au déséquilibre du territoire ? Encore faut-il s’en donner les moyens, et cela va au-delà d’un MaaS. « Pour les villes nouvelles, Delouvrier a « zadé » à tour de bras quatre fois la superficie de Paris. Le pourtour des 68 gares c’est 1,4 fois Paris. Cela vaudrait la peine de se poser la question de créer une OIN (Opération d’intérêt national) multisites, en accord avec les mairies », suggère Auzannet. Et, comme l’Etat a été à l’initiative, ne pourrait-il pas de nouveau intervenir, par un Haut-commissaire au Grand Paris que demande aussi l’un des grands artisans du Grand Paris, l’ancien ministre Maurice Leroy. Il y va de l’intérêt supérieur du pays. Quant à la présidente de région, elle ne serait pas oubliée, même si ce n’est pas toute l’Ile-de-France qui est concernée directement par le métro du Grand Paris. Auzannet était naguère favorable à une fusion de la Société du Grand Paris et d’Ile-de-France Mobilités, au nom de « l’effet cantine » : on déjeune ensemble, on fait cause commune. Aujourd’hui, alors que les travaux battent leur plein, le moment n’est plus très bien venu de déstabiliser la SGP. En revanche, à défaut d’une fusion, Auzannet pense que l’on pourrait profiter de la prochaine fin de mandat de Patrick Braouezec, actuel président du conseil de surveillance de la SGP, pour que le poste soit confié à la présidente de région.

L’histoire ne dit pas ce qu’en dit Valérie Pécresse, mais l’on ne peut que s’amuser de voir Auzannet, comme il en a l’habitude, et comme on le fait trop peu, mettre les pieds dans le plat et affirmer ses convictions. On ne peut pas faire le Grand Paris sur la base des lois du marché. Comme l’a montré booking.com pour le tourisme et la réservation en ligne, il y a un risque de désintermédiation, et que les transporteurs soient réduits à la portion congrue. Il faut de la régulation publique. Il faut une approche politique du Maas. Au service d’une politique de déplacement. Tel s’annonce ce qu’Auzannet baptise l’acte II du Grand Paris. Comme on a plutôt l’habitude de voir une pièce en comporter trois ou cinq actes plutôt que deux, on suppose qu’une fois encore l’auteur ne manquera pas de proposer une suite.

F. D.

« Les offres de mobilité en libre-service suppriment assez peu de voitures »

Drôle de catégorie, les modes dits émergents. A la fois le vieux vélo qui n’en finit pas de revenir en force, des trottinettes électriques ou des scooters. Une carpe et des lapins. Pas sûr qu’ils aient grand-chose à voir ensemble, si ce n’est qu’ils apparaissent comme moyens complémentaires des modes de transport lourds. Et que s’impose, avec eux, même si la possession existe toujours, l’usage de services partagés. Comme le souligne l’Apur, ces services, popularisés au début, à Paris du moins, par Vélib’ mais aussi par feu Autolib’, « ont connu un bouleversement profond avec l’arrivée des opérateurs privés de micromobilité en free-floating ». En définitive, « si les objets en question ne sont pas si nouveaux, à l’exception de quelques engins précis (gyroroue, hoverboard…), le procédé en revanche l’est : s’approprier un engin à un moment pour un besoin donné sans en être propriétaire et le repositionner sur l’espace public pour le mettre à disposition d’un nouvel usager ».

Tout un discours est depuis lors apparu, sur les vertus du partage et de la micromobilité. Surtout, les pratiques se sont développées. Et on voit bien quels espoirs on peut fonder sur ces nouveaux services. Pour mieux les connaître, l’Atelier parisien d’urbanisme a donc mené une enquête auprès de 11 000 usagers, en lien avec 10 opérateurs, la Ville de Paris et Ile-de-France Mobilités. L’enquête a eu lieu en décembre 2019 et janvier 2020, alors que les grèves attiraient de nouveaux utilisateurs. Elle a été publiée en mai, alors que la Covid 19 amenait à s’intéresser de plus près encore à ces services évitant la promiscuité des transports publics.

Si l’on peut espérer, comme Auzannet le fait pour le Grand Paris, fonder une politique de mobilité sur ces nouvelles pratiques, il y a encore du chemin à, parcourir. Pour l’instant, constate l’Apur, ces pratiques sont « surreprésentées chez les résidents de l‘hypercentre et dans le quartier central des affaires ». Si « leur vitesse moyenne rend ces engins très concurrentiels des modes motorisés à Paris pour des déplacements de courte et moyenne distance », l’usage en « est tempéré par des coûts jugés élevés et par une crainte des accidents ». Mais, le vrai hic, c’est que « le recours à ces engins intervient au détriment des transports en commun et de la marche et dans une moindre mesure du vélo et des modes motorisés ».

L’enquête de l’Apur s’appuie aussi sur des travaux précédents, dont ceux de 6t-bureau de recherche (voir son analyse de la régulation et du free-floating), publiée en juin 2019, qui porte sur un échantillon de 4 000 utilisateurs de trottinettes électriques en free-floating à Paris, Lyon et Marseille. Ou sur une étude de l’Université de Caroline du Nord. Or, conclut l’Apur, « à ce stade, toutes les études montrent que les offres de mobilité en libre-service suppriment assez peu de voitures »…

Particulièrement montrée du doigt, la trottinette, qui émet 105 grammes de CO2 au km, compte tenu de la fabrication du véhicule, de sa durée de vie, et du transport nécessité par la gestion de la flotte. Selon une étude d’Arcadis reprise par l’Apur, ces 105 grammes d’émissions représentent « une valeur quasiment équivalente aux émissions produites par une voiture transportant trois personnes (111 g CO2 eq/km), et bien supérieure aux émanations des bus RATP hybrides et électriques rapportées à l’usager ». En préconisant des mesures drastiques sur la fabrication et l’usage de ce véhicule, Arcadis pense que faire descendre cette valeur des deux tiers. Reste, comme dit l’Apur, que « si ce bilan carbone est aujourd’hui très contestable et réinterroge l’affiliation de ce type d’engins aux modes doux et décarbonés, c’est aussi parce que le report modal vers les trottinettes ne se fait pas au détriment de la voiture, mais des TC et de la marche ». F. D.

Apur, Les mobilités émergentes, trottinettes, scooters et vélos en partage

Le jour où l’auteur a failli devenir président de la SGP

Il a toujours bien aimé le raconter, cette fois il le publie. Pascal Auzannet, homme de gauche (ancien du cabinet de Jean-Claude Gayssot ministre de l’Equipement et des Transports, conseiller transport du candidat François Hollande) a bien failli devenir président de la SGP, quand un terme a été mis au mandat d’Etienne Guyot. François Hollande était président de la République, Jean-Marc Ayrault Premier ministre, Claude Bartolone président de l’Assemblée nationale. Politiquement, Auzannet était à l’aise. On ne va pas raconter tout l’épisode, narré dans le livre en détail. Disons simplement que, selon la version que donne notre auteur, Jean-Marc Ayrault le reçoit le 29 mars 2013 dans la perspective du remplacement d’Etienne Guyot… mais bloque sa nomination. Auzannet apparaît comme un homme de Bartolone, alors très intéressé par la métropole du Grand Paris, mais aussi rival d’Ayrault et premier ministrable. « Rédhibitoire » dit-on à l’intéressé à l’issue de l’entretien. Le nom de Philippe Yvin se serait alors imposé. Conseiller au cabinet du Premier ministre, il était aussi un ancien directeur de cabinet de Claude Bartolone. Façon de bloquer une nomination en ne froissant pas trop celui qui la soutenait.

En chiffres :

À Paris début 2020, on comptait :

17 900 trottinettes avec 7 opérateurs

24 500 vélos avec 3 opérateurs (dont Vélib’)

3 950 scooters avec 4 opérateurs