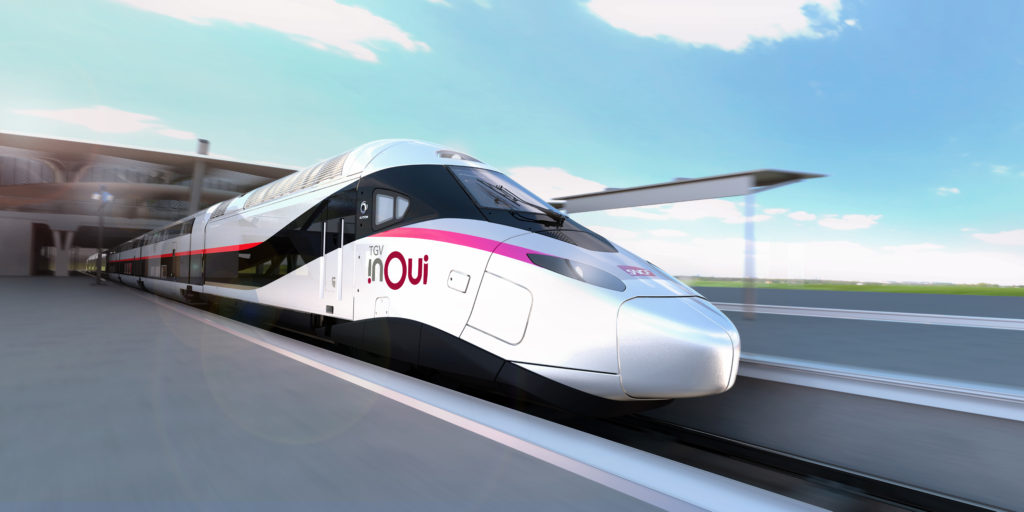

Cette fois, c’est la bonne. Le conseil d’administration de SNCF Mobilités a passé commande à Alstom ce 26 juillet de 100 rames de TGV dit du futur. Commande ferme, sans tranches optionnelles. Rappelons les grands chiffres. 25 millions la rame au lieu de 30. C’est conforme à ce qu’avait fixé Barbara Dalibard, alors à la tête de SNCF Voyages : plus question de commander des rames à 30 millions pièce pour 500 voyageurs. Soit une commande revenant à 3 milliards d’euros pour la SNCF, sur fonds propre, les 500 millions d’écart s’expliquant par des options et des coûts d’homologation. Et ces 100 rames, plus capacitaires, mieux exploitées, en remplaceront 150.

Cela a l’air de s’imposer, et pourtant, cela a mis le temps. On se souvient d’une réunion du Comité stratégique de filière ferroviaire, à Valenciennes, au cours de laquelle le ministre de l’Industrie, Arnaud Montebourg, avait fixé comme objectif 2017 pour la première rame… Ce train ne venant toujours pas a ensuite porté le nom de code de TGV 2020 qui, prononcé vingt-vingt, fixait en mémoire certains objectifs de réduction de coûts (20 % de moins à l’acquisition, 20 % de moins en possession, 20 % d’énergie consommée en moins), tout en donnant comme horizon 2020 aux premières circulations.

Elles sont désormais attendues pour 2023. On sait ce qui a bloqué : la mise à mal du modèle TGV par l’augmentation continue des péages. Le problème a été largement soulevé par le débat autour de la réforme ferroviaire. Jean-Cyril Spinetta, dans son rapport a considéré que le TGV, pour continuer à assurer l’ensemble de ses missions, devait bénéficier d’une baisse des péages ou, plus précisément, se voir exonéré des hausses envisagées. Le gouvernement a donc décidé une stabilisation des péages pendant dix ans et la SNCF considère qu’elle doit une fière chandelle à Elisabeth Borne, qui connaît par cœur le sujet et a su en montrer l’importance. Donc, l’obstacle majeur est levé. Comme, de plus, la SNCF, depuis des années, a retravaillé l’exploitation des rames à grande vitesse, notamment à l’occasion de son offre low cost Ouigo, elle a elle aussi largement progressé sur les aspects industriels du modèle économique. Effort de l’État sur les péages, effort industriel de la SNCF : la commande tant attendue devenait possible. Illustration du changement de donne, selon la SNCF : les études faites il y a encore un an faisaient apparaître un taux de rentabilité de 3 % pour l’exploitation des trains à grande vitesse. Compte tenu de la décision gouvernementale, il bondit à 8 %. Dans le premier cas, dit Guillaume Pepy, « la commande était impossible ». Elle devient possible au contraire dans la nouvelle situation.

Mieux vaut qu’elle le soit. Car elle est indispensable si on veut assurer un avenir à la grande vitesse. Certaines rames orange circulent encore, certes revisitées, mais qui sont tout de même des trains de première génération, celle qui remonte à 1981…

Beaucoup d’options restent ouvertes pour le train tant attendu. Si l’on demande par exemple au directeur de programme, Pascal Desaunay, dans quel matériau il sera construit, il répond que la décision n’est pas définitivement prise. C’est loin d’être le seul cas. La seule décision serait-elle la commande ? Pas tout à fait. Des options fortes donnent une direction d’ensemble. Le train, d’abord, comportera dans sa composition la plus fréquente neuf voitures encadrées par deux motrices, et sera apte à 320 km/h en service commercial. Et la rame sera articulée. Conclusion ? C’est un TGV. L’option de la motorisation répartie, tentée par Alstom avec un AGV resté sans lendemain, a été remisée au placard.

Cela dit, ce TGV est modifié dans certains de ces éléments. Si la longueur du train est inchangée, à 200 mètres, les progrès dans la motorisation permettent, pour la première fois, des motrices plus courtes. On gagne environ cinq mètres sur chacune des deux motrices. Autant d’espace que récupèrent les voitures, mais celles-ci, étant au nombre de neuf au lieu de huit, sont légèrement plus courtes aussi. Au total, le train peut emporter nettement plus de voyageurs. D’autant que certains espaces techniques placés sous la voiture bar du Duplex ont été déplacés vers les motrices. Selon les comptes de la SNCF, là où on a 556 places dans le dernier né de la gamme, L’Océane, on en compte 600 dans le TGV du futur. Avec le même confort pour le voyageur. Et 740 places dans la version Ouigo, dont la voiture bar va totalement disparaître, du fait du déplacement des espaces techniques.

Autre option, qu’on a déjà remarquée à propos du futur RER d’Ile-de-France : la fluidité devient un impératif. Une architecture boa assure, à l’étage, une véritable intercirculation d’un bout à l’autre de la rame. Comme dans le nouveau RER, construit lui aussi par Alstom (avec Bombardier). C’est donc la fin des espaces réservés à l’intercirculation et de leurs portes délimitant les salles voyageurs. Et c’est grâce à cette fluidité qu’on espère « en même temps » respecter la bulle de chacun et permettre la circulation, la rencontre, le papotage ou le co-working. Il va revenir à une équipe constituée d’Arep (filiale de la SNCF) et du designer japonais Nendo, qui a remporté l’appel d’offre pour les aménagements intérieurs lancé par la SNCF, de concevoir cette alliance de l’ouverture aux autres et et du quant-à-soi. Il paraît qu’Oki Sato, patron-fondateur de Nendo, promet « des petits moments waouh dans la vie de tous les jours ». A suivre.

Fluidité au sein de la rame, et relation plus douce entre le dedans et le dehors, c’est ce que symbolisent les baies vitrées plus grandes, de 10 %, et donc des trumeaux plus étroits. Là encore, on retrouve une tendance forte, déjà présente dans les trains avec le Francilien de Bombardier, réaffirmée par le dernier RER NG. Le train entre dans la ville et la ville entre dans le train. Il en ira de même entre le TGV et les territoires. Longtemps obnubilé par sa rivalité avec l’avion, le TGV a d’abord vécu sa fenêtre comme un hublot. La voici devenue baie. Cela semble aller aujourd’hui de soi, mais les contraintes s’exerçant sur un train roulant à 320 km/h rendent l’affaire plus complexe que pour un RER…

Autre grande option, la modularité. Selon les besoins, en atelier de maintenance, les voitures de seconde pourront devenir voitures de première. Et cela, assure Rachel Picard, directrice de SNCF Voyages, en une demi-journée seulement. On pourra aussi se passer de la voiture bar. Cette adaptabilité n’était jusqu’à présent pas possible.

On ne peut tout dire du futur matériel. Mentionnons un soin particulier porté à l’isolement sonore. La fin de la climatisation sous les vitres. Le train évidemment wi-fi, forcément connecté et prêt pour la maintenance prédictive. Attendons maintenant de voir comment les grandes options vont se concrétiser. On entre dans une année de conception entre les sites de Belfort (motrices), ou La Rochelle (voitures). Le partenariat pour l’innovation qui a présidé à ce nouveau TGV ne s’arrête pas avec la commande. Reste des choix à confirmer, entre Alstom et SNCF Mobilités. Et, pour la SNCF, à revoir sa maintenance pour accueillir le nouveau train. Sauf sur la façade Atlantique, où la commande des rames L’Océane est toute fraîche, le TGV du futur est appelé à circuler sur tout le réseau à grande vitesse français, voire celui des pays voisins.

FD et PL