Anne-Marie Idrac a présenté lundi 14 mai des orientations stratégiques pour le développement des véhicules autonomes. Sa « feuille de route » prévoit dix actions prioritaires de l’Etat. A commencer par la construction du « cadre permettant, d’ici 2020 à 2022, la circulation en France de voitures particulières, de véhicules de transport public et de véhicules de transport de marchandises hautement automatisés ».

Cadre indispensable. Les aspects du développement du véhicule autonome sont divers et importants (technologie, code de la route, assurances, choix éthique, etc.). Les ambitions de l’Etat, déjà affirmées par Emmanuel Macron, sont grandes. Le développement de véhicule autonome s’inscrit dans une stratégie qu’a rappelée Bruno Le Maire, ministre de l’Economie et des Finances. La loi Pacte, dont le gouvernement souhaite l’adoption fin 2018, « permettra l’expérimentation sur route ouverte, sur tout le territoire, du véhicule sans conducteur (niveau 5 d’autonomie) ». L’Etat soutiendra l’expérimentation, comme il soutient la R&D. Déjà plusieurs appels à projets ont été lancés dans le cadre Ademe/BPI, avec un apport d’argent public de 100 millions.

Un début, puisque la mobilité a été retenue pour être l’un des thèmes du fonds de soutien à l’innovation de rupture, qui doit être doté de dix milliards d’euros, grâce aux cessions des participations de l’Etat. Un défi technologique qui va dépendre du développement de l’intelligence artificielle.

« La rareté va se déplacer du moteur vers le logiciel », dit Mounir Mahjoubi, secrétaire d’Etat chargé du Numérique. D’où une nouvelle chaîne de valeur dans l’automobile. Qui seront les grands acteurs ? Aujourd’hui, personne ne sait. Mais « le pire serait de ne pas maîtriser » des technologies dont va dépendre notre quotidien. Car la puissance de la Chine et des Etats-Unis fait peur, et le gouvernement souhaite, en face, une Europe unie avec la France comme leader.

Une « équipe de France » s’est constituée. Luc Chatel, président de PFA (Plate forme automobile, réunissant les industriels de la filière), prend la mesure de la « disruption » pour les industriels : « Aujourd’hui constructeurs, demain prestataires de services de véhicules autonomes, semi-collectifs, électriques et connectés. » Autour de PFA, s’est formé un consortium à l’occasion de l’AMI de l’Ademe. Avec constructeurs (Renault, PSA), équipementier (Valeo), acteurs du transport (Keolis, RATP, SNCF, Transdev) et de la mobilité (Navya, EasyMile, TwinswHeel, Vedecom, SystemX).

Tout se met en route, le problème, c’est que le véhicule autonome ne fait pas rêver les citoyens ou les conducteurs. Un sondage présenté le 14 mai douche un peu les ardeurs. Les Français ont bien compris ce qu’est le véhicule autonome, mais plus des trois quarts n’a pas confiance dans cette délégation de responsabilité. Et 65 %, dans l’hypothèse où ils cèdent la responsabilité de la conduite au véhicule autonome veulent profiter du temps devenu libre… pour surveiller la circulation.

Bref, comme dit Elisabeth Borne, le véhicule autonome « suscite des attentes, des interrogations… voire de la méfiance ». On dirait bien qu’il va falloir commencer par créer le besoin. Les grands transporteurs publics rendent déjà familière la nouvelle technologie, mais c’est surtout sous la forme collective des navettes.

A Rouen a commencé l’expérimentation associant Transdev, Renault et la Matmut, mais on n’est pas encore dans la phase où les Zoé circuleront en ville sans conducteur.

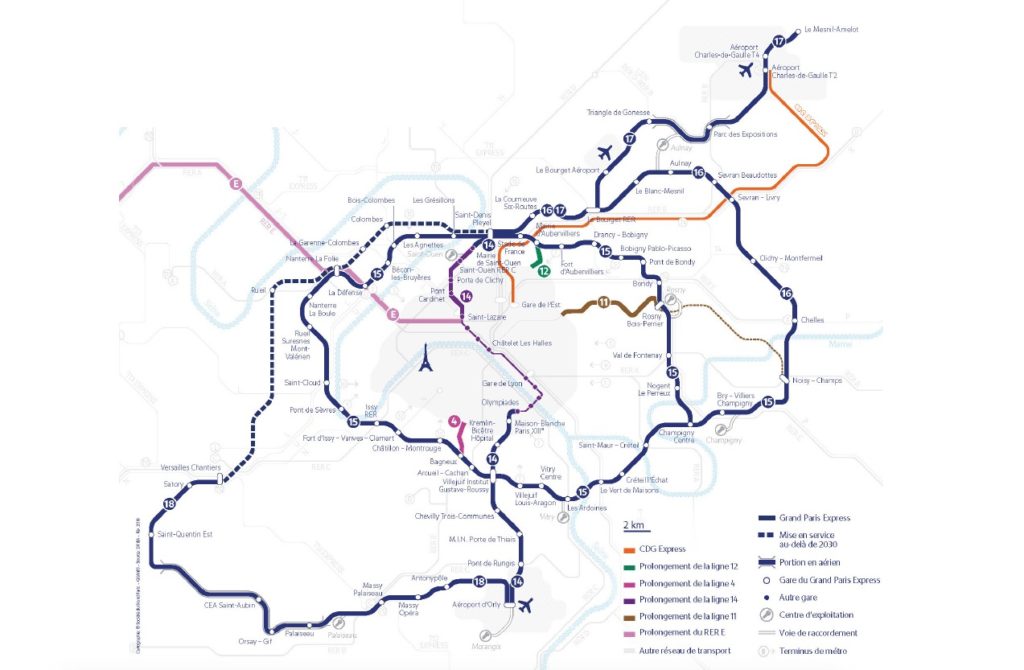

En Ile-de-France, les conditions de développement du véhicule autonome croisent les chemins de la route intelligente et de l’utilisation de la bande d’arrêt d’urgence. Stratégie de Valérie Pécresse : sur l’A1, l’A6, l’A4, l’A13, créer une voie supplémentaire destinée aux transports publics, au covoiturage, aux véhicules autonomes. Les bienfaits que ces derniers vont apporter à la circulation ne sont pas encore démontrés. En attendant, la décongestion passe par des routes tant bien que mal plus larges.

F. D.