Ewa

Une seconde vie pour les cars « rétrofités »

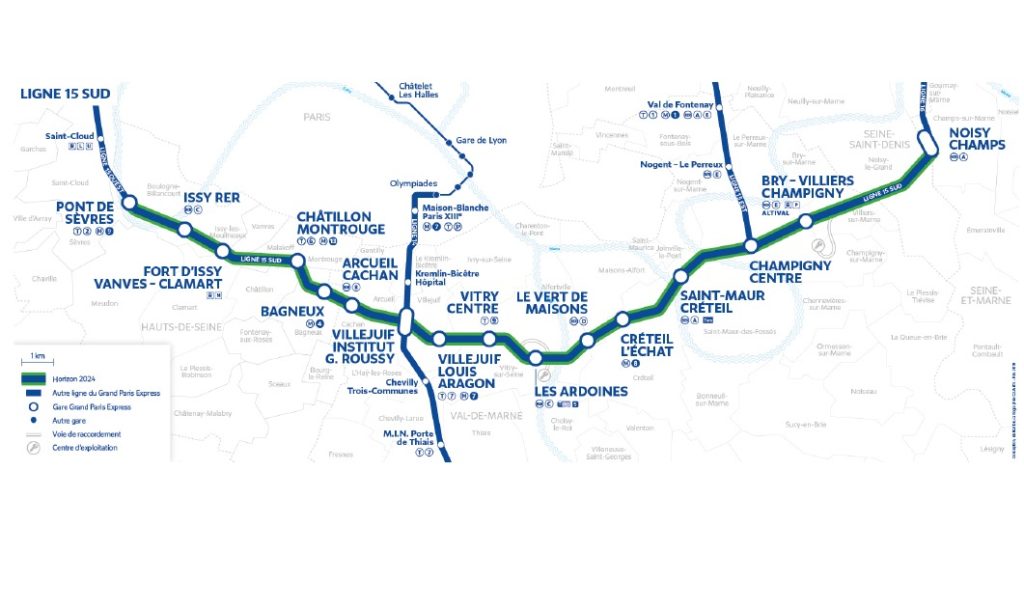

Ile-de-France Mobilités a annoncé le 30 juin que RATP Dev était l’opérateur pressenti, dans le cadre du groupement avec Alstom et la société singapourienne ComfortDelGro, pour exploiter la ligne 15 Sud du métro du Grand Paris Express. Le vote du conseil d’administration d’IDFM est prévu le 18 juillet.

Une bonne nouvelle pour la RATP qui ne voulait pas voir cette ligne très connectée à son réseau échapper à sa filiale, après la victoire de Keolis, sur les lignes 16 et 17 : en mai , c’est en effet la filiale de la SNCF (également en lice pour la 15 Sud) qui a remporté l’exploitation des lignes 16 (Saint-Denis-Pleyel – Clichy-Montfermeil) et 17 (Saint-Denis-Pleyel – Le Bourget), dont les voyageurs sont attendus fin 2026 sur les premiers tronçons.

La mise en service de la 15 Sud qui reliera Pont de Sèvres à Noisy-Champs, est prévue fin 2025. Le contrat du groupement emmené par RATP Dev devrait durer six ans.

Dans le cadre de la mise en concurrence des réseaux de bus en grande couronne, dont la mise en œuvre a démarré en 2021, Ile-de-France Mobilités poursuit son processus de choix des délégataires pour attribuer au total 36 lots. Quatre nouveaux contrats ont été attribués le 28 juin.

Keolis a ainsi été retenu pour exploiter les lignes de bus desservant l’Ouest de la Communauté d’agglomération Grand Paris Sud, et pour l’exploitation des lignes de bus desservant le territoire du Haut Val d’Oise. Ces deux contrats de délégation de service public débuteront le 1er janvier 2024 pour une durée de sept ans (six ans fermes et une année optionnelle).

De son côté, Lacroix-Savac a été désigné pour les lignes de cars reliant l’Ouest de l’Ile-de-France et pour l’exploitation des lignes de bus desservant l’agglomération de Cergy-Pontoise et les communes de Conflans Sainte- Honorine et Achères. Ces contrats débuteront également le 1er janvier 2024 pour une durée de sept ans (six ans fermes et une année optionnelle).

TELT (Tunnel Euralpin Lyon-Turin) a annoncé le 30 juin le décès de son directeur général, Mario Virano. Daniel Bursaux, le président de cette société publique chargé de la réalisation puis de la gestion de la section transfrontalière de la future liaison Lyon Turin, lui a rendu hommage, évoquant « une personnalité exceptionnelle » qui s’est consacrée « à la réalisation de la ligne nouvelle Lyon-Turin », « en en favorisant le dialogue et le débat d’idées à l’intérieur et à l’extérieur de l’entreprise« .

Diplômé en architecture à l’école polytechnique de Turin en 1969, il a consacré l’essentiel de sa carrière aux transports et avait rejoint en 2006 le projet Lyon-Turin en tant que commissaire extraordinaire du gouvernement italien.

La SNCF fait de la résistance. Malgré la pression des élus alsaciens réclamant un arrêt à Strasbourg de la future relation à grande vitesse Paris – Berlin, soutenus par le ministre des Transports, la SNCF n’a pas cédé, expliquant que le tracé privilégié, par elle-même et la Deutsche Bahn, est une liaison Paris – Francfort par Sarrebruck prolongée à Berlin. Et le justifie par des raisons techniques.

Ce train à grande vitesse attendu à la fin de l’année 2024 devrait donc franchir la frontière franco-allemande du côté de Forbach plutôt que sur le Rhin. En passant par la Lorraine, mais pas par l’Alsace. Raison invoquée : le futur « TGV » Paris – Berlin (en fait un ICE BR 407 opéré par la DB, déjà autorisé sur les parcours Paris – Francfort et, bien sûr, sur le réseau allemand) sera un prolongement de la desserte actuelle Paris – Francfort, via Sarrebruck.

La raison invoquée par Jean-Pierre Farandou, dans un courrier au ministre des Transports cité par Les Échos, est que cette solution « pourrait être mise en œuvre assez rapidement, avec un horaire de qualité pour les clients entre Paris et Berlin ». Alors que partir des dessertes actuelles par Strasbourg n’offrirait pas des heures de départ ou d’arrivée attractives. Car une fois mis à part les horaires des dessertes actuelles, force est de constater qu’en matière de temps de parcours, les itinéraires par Sarrebruck ou Strasbourg sont techniquement équivalents, à la minute près (3 heures et 38 minutes) : le premier est beaucoup plus court, mais se fait par ligne classique, entre 110 et 160 km/h, entre le nord de la Lorraine et Mannheim, alors qu’en faisant le détour par Strasbourg, la même relation est presque intégralement réalisée sur LGV à l’ouest su Rhin et sur ABS (ligne aménagée) à l’est.

Alors, match nul ? Pas tout à fait, car, au-delà d’une refonte des dessertes franco-allemandes, un passage par Strasbourg ne serait pas exempt de problèmes liés à l’infrastructure. En commençant par la traversée de Strasbourg, qui si elle se fait sur le papier à 160 km/h au nord de la gare et de 100 à 120 km/h à l’est, est dans les faits souvent sujette à des ralentissements, voire à des arrêts, très pénalisants pour la tenue de l’horaire. Plus à l’est, le tronçon du Rhin au triangle d’Appenweier (100 à 140 km/h) n’est pas le meilleur endroit pour regagner des minutes perdues. Et, plus au nord, la ligne allemande de la vallée du Rhin, en plein travaux de modernisation, est durablement marquée par l’effondrement de Rastatt, qui a paralysé toute la région durant l’été 2017. Sans oublier que le trafic fret est ici un des plus importants d’Europe, sur le corridor Rhin-Alpes. Autant d’éléments qui plaident pour l’itinéraire plus « tranquille » via Sarrebruck.

Strasbourg et l’Alsace sont-ils tellement perdants à voir le TGV Paris – Berlin passer ailleurs ? Pas vraiment, car, à bien y regarder, quel est le but recherché, au-delà du symbole ? Si c’est d’aller de Strasbourg à Paris, le service actuel est globalement performant, question temps de parcours, et un train en provenance de Berlin n’améliorera pas l’offre, bien au contraire, vu qu’il aura statistiquement une chance sur trois d’être en retard en arrivant d’Allemagne.

En revanche, si le but est d’aller de Strasbourg à Berlin, force est de reconnaître que la desserte actuelle est plus que médiocre, d’autant plus qu’au moins un changement est nécessaire : à Offenbourg, si l’on part en TER, ou à Francfort, en TGV ou ICE. Et en combinant la fréquence insuffisante des TER et TGV/ICE transfrontaliers aux retards chroniques côté allemand, le voyage, de plus de six heures sur le papier, devient vite interminable. Un train sans changement serait donc le bienvenu pour offrir un temps de parcours acceptable et sans correspondances ratées. Mais pas la peine de le faire partir de Paris pour autant !

Enfin, il y a un troisième larron dont personne ne parle, lorsque l’on oppose les itinéraires via Sarrebruck ou Strasbourg : prendre Thalys via Bruxelles et Cologne ! Car si on peut techniquement espérer qu’un train sans changement arrive à relier Paris-Est à Berlin Hbf en 8 heures environ (les meilleurs temps de parcours entre Francfort et Berlin étant de 4 heures actuellement), il est déjà possible de relier les deux capitales au départ de Paris-Nord en 8 heures et 20 minutes en Thalys et ICE, avec un changement à Cologne. En fournissant un petit effort, on pourrait descendre en-dessous de 8 heures, tout en desservant Bruxelles, autre capitale européenne !

Les élus alsaciens ont entendu le message. Mais ne renoncent pas complètement. Dans un communiqué publié le 22 juin, l’Eurométropole de Strsabourg explique que « reste ouverte la possibilité d’une liaison Paris – Strasbourg – Berlin, dès lors que l’ensemble des parties prenantes, et notamment les États, Länder, régions et opérateurs ferroviaires, parviennent à en définir les modalités de mise en œuvre. Les actions engagées par les parties prenantes, en France comme en Allemagne, se poursuivent à cette fin ».

Patrick Laval

C’est l’heure des comptes en région Sud Paca qui a lancé la première le processus d’ouverture à la concurrence de ses TER. L’appel au volontariat auprès des agents de la SNCF pour savoir qui est prêt à travailler dans les deux nouvelles sociétés qui exploiteront les lignes concernées s’est achevé le 1er juin. D’après nos informations, 470 cheminots au total se sont portés volontaires pour pourvoir les 670 postes ouverts sur les deux lots de TER concernés : 440 agents acceptent d’être transférés au sein de SNCF Sud Azur qui exploitera à partir du 15 décembre 2024 l’Etoile de Nice (sur un total de 510 postes à pourvoir) et une trentaine se sont dits prêts à travailler pour Transdev qui fera rouler des trains sur l’axe Marseille – Toulon – Nice à partir du 29 juin 2025 (sur 160 postes à pourvoir).

Une nouvelle phase s’ouvre puisqu’il reste donc encore 30 % des effectifs à trouver. Elle passe désormais par la désignation obligatoire des cheminots qui devront être transférés dans l’une des deux sociétés à partir de critères définis par la loi, notamment quand l’activité du salarié est à plus de 50 % lié au service de la ligne ouverte à la concurrence. Un refus du salarié peut alors conduire à la rupture du contrat de travail.

Disposer du réseau de transport public le plus développé et le plus performant du monde à l’horizon 2030-2033. C’est l’objectif affiché par Laurent Probst, le directeur général d’Ile-de-France Mobilités, qui était l’invité du Club VRT le 16 mai. D’ici là, le Grand Paris Express devrait permettre ajouter 200 km de métro automatique pour desservir la région capitale.

Avec les extensions des liaisons RER et les 13 lignes de tramway attendues, l’Ile-de-France pourra y parvenir, assure le dirigeant, pour qui « il ne faut pas hésiter sur les investissements » à consentir, afin de répondre aux enjeux du changement climatique mais aussi de l’économie.

« Le système de transport peut être considéré comme le système sanguin de l’économie de la région parisienne. Nous sommes dans la région la plus dynamique d’Europe et ce dynamisme doit absolument s’accompagner d’une augmentation de l’offre de transport », souligne-t-il. En effet, le nombre de voyageurs en transport en commun sera dans quelques années équivalent à celui des automobilistes. « La région compte 9 millions de voyageurs sur le réseau de transport en commun par jour et 14 millions sur la route. Les courbes vont se rapprocher », indique-t-il.

Le télétravail a certes légèrement amoindri la croissance du trafic, tout comme la « télé-consommation » de loisirs de type Netflix ou la livraison de courses par Amazon. « Entre 5 à 6 % de la baisse vient du télétravail, et 4 % d’emplois en moins», ajoute le dirigeant. Le réchauffement climatique va accentuer la pression sur les transports en commun.

Nouveaux financements

Reste à trouver les financements. Le début de l’exploitation du métro automatique du Grand Paris Express va coûter dès la première année 800 millions d’euros supplémentaires. Pour le financer, Valérie Pécresse attend des réponses de l’Etat. « Notre budget augmente de 5 à 10 % par an environ », rappelle le directeur général d’IDFM.

Parmi les solutions envisagées, la hausse des tarifs. C’est ce qui a été fait en ce début d’année (+ 11,8 % pour le prix du pass Navigo mensuel). « Mais il y a des limites car nous ne souhaitons pas instaurer des tarifs aussi élevés que Londres. D’autant que ce n’est pas bon pour le développement économique », affirme le dirigeant.

Les Assises du transport public, qui se sont tenues en début d’année 2023, ont permis de poser les enjeux. Valérie Pécresse a réitéré sa demande à l’État d’obtenir la liberté d’augmenter le versement mobilité. Sans succès pour le moment. La présidente de l’Ile-de-France souhaiterait aussi que les touristes contribuent davantage aux recettes des transports publics alors qu’ils ne supportent actuellement qu’un tiers du coût, le reste étant pris en charge par le versement mobilité (à hauteur de 50 %) et les contributions des collectivités (15 %). Elle souhaiterait pouvoir accroître la taxe de séjour, qui est de quelque 5 euros par nuit actuellement, alors qu’elle tourne autour de 20 euros dans d’autres capitales européennes.

« Nous voudrions cibler les acteurs qui bénéficient le plus de l’amélioration des transports, pas uniquement les entreprises situées à proximité des gares. Mais aussi par exemple les sociétés de transport et logistique qui vont bénéficier de plus de place sur la route. Ou les propriétaires qui voient le prix de leurs biens immobiliers grimper grâce à la prochaine arrivée des lignes du Grand Paris Express », indique Laurent Probst. Et de citer le cas du réseau de Tokyo, où les entreprises de transport sont propriétaires de l’infrastructure autour des gares. « Là-bas, la rente immobilière permet le financement des constructions et de l’exploitation des lignes».

En attendant, les perspectives ne sont pas réjouissantes. « On estime qu’il manquera 2,5 milliards d’euros d’ici 2031 », calcule Laurent Probst. La loi de 2010 relatif au développement du Grand Paris Express n’a pas prévu le financement de l’exploitation. Par la suite, un courrier en février 2020 d’Édouard Philippe, alors Premier ministre, a reconnu la nécessité de recettes nouvelles. Il y a désormais urgence car le projet de loi de finances est attendu à l’automne…

infrastructures vieillissantes

Laurent Probst tire aussi la sonnette d’alarme sur la situation de SNCF Réseau, qui peine à assurer la maintenance et le renouvellement des infrastructures. « Aujourd’hui le contrat de performance du réseau est très mauvais. Dans l’une des plus riches régions du monde, il n’est pas normal que plus de la moitié des aiguillages s’opèrent encore à la main et ne soient pas numérisés, sans oublier que des caténaires ont plus de 100 ans », s’exclame-t-il. « Nous sommes en train de nous rendre compte que les 800 millions d’euros que SNCF Réseau met chaque année pour le renouvellement doivent devenir pérennes car cette somme arrive à peine à maintenir l’âge moyen des équipements. Si on veut rajeunir le réseau, il faudrait investir davantage ».

D’où sa crainte que SNCF Réseau ne se retrouve dans la situation d’EDF impuissante à faire fonctionner toutes ses centrales nucléaires faute d’avoir investi à temps. « Si nous ne trouvons pas de solutions, nous serons contraints de supprimer des circulations de trains dans cinq ans car les rails ne tiendront plus. Il faut prendre cette décision maintenant et c’est même déjà un peu tard …», prévient-il.

IDFM est en discussion avec SNCF Réseau, qui souhaite augmenter « très fortement » les péages, bien que leur niveau soient déjà parmi les plus élevés d’Europe. « D’autres pays agissent différemment, sans tout faire peser sur les péages. Il n’y a pas de miracle, cela passe par des subventions d’État, ou des taxes affectées », souligne-t-il.

Les investissements doivent se poursuivre à tous les niveaux. Depuis 2016, l’objectif d’IDFM consiste à développer les transports en commun aux endroits qui en ont le plus besoin,

en commençant par cibler les villes au-delà du périphérique : « Paris bénéficie déjà de transports performants avec des stations de métro tous les 500 mètres », rappelle le dirigeant.

« D’ici 2030, toutes les lignes franciliennes de trains et de RER auront bénéficié du renouvellement de leur matériel roulant, pour un investissement d’environ 10 milliards d’euros. Il a aussi fallu investir dans les ateliers SNCF et RATP, pour environ 1 à 2 milliards, ainsi que dans les systèmes et la signalisation, avec une prise en charge essentiellement par SNCF Réseau».

Cette politique fait déjà sentir ses effets. « De plus en plus d’habitants en zone périphérique ont accès aux transports publics avec une très bonne fréquence, comme pour la Ligne L qui dessert Paris depuis Versailles, avec une régularité de 94 %, du matériel roulant neuf, climatisé et sans bruit. Les Versaillais n’ont plus de raison de prendre leur voiture pour arriver à Paris », affirme le directeur général. Un système de rabattement est aussi mis en place « avec un réseau de bus performant, de l’information voyageur et des parkings relais et parkings vélos pour les habitants situés à 3-4 km des gares ».

En grande couronne, un effort « sans précédent » a porté sur les bus. « Nous avons clairement rattrapé le niveau du système de bus très performant de Londres, en commandant 1 000 bus supplémentaires en cinq ans, avec désormais 10 500 véhicules, soit la plus grande flotte de bus au monde après São Paulo ». Selon Laurent Probst, l’offre bus s’est accrue de 15 % en grande couronne, avec une demande de trafic supplémentaire en hausse de 20 %.

Comme un retour de balancier, l’accent est désormais placé sur le mass transit et le réseau de métro jugé « vieillissant ». Jusqu’en 2035, le matériel roulant sera renouvelé sur toutes les lignes et les systèmes automatisés gagneront du terrain.

Le défi des JO

Les Jeux olympiques et paralympiques représentent un autre défi en raison de l’engagement de transporter 100 % du public en transport en commun. « Aujourd’hui la part des visiteurs qui vont au stade de France en transport public est de 70 %, les autres spectateurs arrivent en voiture, souvent de banlieue, en se garant de manière anarchique à un ou deux kilomètres du stade. Pendant les JO, ce ne sera plus possible ».

IDFM va donc bâtir une offre de transport spécifique qui devra fonctionner dès le premier jour, avec un bon dimensionnement pour ne laisser personne sur les quais. La desserte des sites en dehors de Paris (et de Saint-Denis) se fera grâce à un service de bus à haute capacité. La tâche est ardue. « Il faut disposer de gares routières, prévoir où l’on parquera les bus et disposer des véhicules et des conducteurs nécessaires », prévient Laurent Probst.

De plus, IDFM va gérer un service de 1000 bus entièrement dédié aux transport des personnes accréditées. Un service de transport réservé aux personnes handicapées est aussi prévu. « On connaît précisément le nombre de spectateurs handicapés qui ont réservé des places habilitées. Il y a ainsi 500 places (sur 80 600 places au total, ndlr) qui leur sont réservées au Stade de France. Et seuls deux ascenseurs permettent de les y déposer », rappelle le dirigeant d’IDFM. D’où l’idée d’organiser des navettes dédiées entre les grandes gares parisiennes, et la station de métro Rosa Parks, et les sites de JO. Une flotte de taxis adaptés et en plus grand nombre doit aussi être proposée.

Restent plusieurs incertitudes, à commencer par le recrutement de personnel, devenu une problématique pour de nombreux secteurs. « Nous avons besoin de toutes les forces franciliennes et de France pour les JO. La SNCF a l’avantage de pouvoir faire venir des conducteurs en dehors du réseau francilien. Les réseaux de bus pourront faire venir des conducteurs d’autres réseaux de manière à recruter le moins possible. Pour sa part, la RATP devra surtout compter sur ses forces existantes (car le recrutement reste difficile), ce qui passera par des négociations avec les collaborateurs actuels pour qu’ils acceptent de travailler pendant cette période ».

Si la plupart des Franciliens seront en vacances pendant la période des Jeux olympiques, il n’en sera pas de même pour les Jeux paralympiques : la deuxième semaine correspond à la rentrée scolaire. « Cela va générer des problèmes importants car les Franciliens vont rentrer et il y aura encore beaucoup de spectateurs », reconnaît Laurent Probst. « Nous devrons recourir à ce qu’on appelle le TDM, le Travel Demand Management, mis en place par la ville de Londres pendant ses Jeux ». Traduction : cela consiste à dire aux Parisiens de rester chez eux ! Faute de quoi, le risque d’engorgement dans les transports publics ou les routes est majeur. D’où la nécessité d’un important travail de communication et de sensibilisation auprès des employeurs, des hôpitaux, des écoles et des commerçants situés près des sites olympiques.

Autre question : pourra-t-on compter sur l’arrivée des nouveaux trains RER NG sur la ligne Eole lors des JO ? Laurent Probst répond que les premiers essais démarreront à l’autonome 2023, avec un fonctionnement au printemps 2024 et un service probablement réduit pendant l’été 2024. « Nous sommes en discussion avec la SNCF, qui devra nous indiquer, d’ici notre prochain conseil ce qu’elle pourra proposer en termes de capacité. Cela dépendra de ses équipements, des nouveaux trains comme des tunnels ou de la fiabilité du système d’exploitation ». Parmi les hypothèses, la SNCF table sur quatre trains en heures creuses mais aucun aux heures de pointe…

Ouverture à la concurrence

Dernière ombre au tableau, IDFM devra également composer avec la menace de grève brandie par les syndicats hostiles à l’ouverture à la concurrence des lignes de bus RATP, prévue le 1er janvier 2025. « Je ne pense pas qu’il faille repousser à tout prix l’ouverture à la concurrence par crainte des grèves, car cela consiste à reculer pour mieux sauter, affirme Laurent Probst. Je peux comprendre qu’un collaborateur de la RATP ait peur de la mise en concurrence, mais il s’agit de le convaincre et de le rassurer. Jean-Paul Bailly, ancien PDG de la Poste et de la RATP, a été missionné pour réfléchir aux conditions sociales, comme il l’a fait pour les bus Optile en grande couronne, où la situation s’est apaisée depuis son arrivée ».

Le directeur général d’IDFM insiste : il n’y aura aucune suppression d’emplois et les conditions de travail et les salaires seront préservés. Reste une ambiguïté à clarifier, celle de l’affectation des conducteurs à leurs lignes de bus. « Le réseau RATP hérite d’un plan datant de 70 ans et certaines lignes vont devoir changer de dépôts pour être plus efficaces. Or le décret actuel stipule qu’un conducteur reste attaché à sa ligne, et que si la ligne change de dépôt, le conducteur doit changer. Il faut absolument changer cette règle pour donner la garantie que les conducteurs puissent rester dans leur dépôt de bus. Jean Castex, l’actuel PDG de la RATP, est tout à fait d’accord sur ce point », explique-t-il.

Tout en maintenant le calendrier d’ouverture à la concurrence décidé par la loi pour les bus parisiens, IDFM pourrait s’inspirer de la démarche mise en œuvre pour les bus en grande couronne qui a été très progressive : en trois ans 31 contrats ont été attribués, 21 ont été lancés au fil du temps, et il en reste encore six à attribuer. Jean-Paul Bailly est chargé de faire des propositions. « En fonction de ses conclusions, nous pourrons donner un calendrier précis sur l’arrivée de nouveaux opérateurs ».

Selon Laurent Probst, la RATP devrait rester l’opérateur majoritaire, comme Transdev l’est resté en grande couronne malgré la compétition en œuvre.

Côté fer, le nouvel opérateur de la ligne T4-T11 sera annoncé en fin d’année 2023, « conformément au calendrier ». En 2024, ce sera au tour de la ligne T12-T13, puis de la ligne L en 2025.

Interrogé sur la politique d’IDFM en matière d’innovation, Laurent Probst rappelle que l’autorité organisatrice préfère les solutions déjà éprouvées. Raison pour laquelle les véhicules autonomes n’ont jamais été intégrés au réseau. De même, IDFM se montre assez circonspect sur les bus roulant à l’hydrogène « Nous avons essayé avec sept bus à hydrogène sur le réseau de Versailles. Le problème, c’est qu’ils fonctionnent mal avec un taux de disponibilité entre 50 et 80 % ». Un taux jugé insuffisant pour l’exploitation d’un réseau, alors que les autres bus, électriques, biogaz ou diesel, affichent des taux de disponibilité tournant autour de 95 à 96 %.

Dans son plan Bus 2025 qui consiste à disposer de bus « propres », IDFM a renforcé la part des bus fonctionnant au gaz. « Lors du renouvellement de la flotte de bus, nous avions le choix entre les technologies électriques et biogaz, cette dernière présentant plus de particules à l’échappement. Si IDFM s’était tourné entièrement vers la solution électrique, nous aurions bien évidemment acheté des bus français auprès de constructeurs comme Heuliez, Boloré ou Alstom, mais une partie des achats aurait été également effectuée auprès de constructeurs européens, et sans doute chinois. Les pays nordiques n’achètent pratiquement que des bus électriques chinois. Par ailleurs, l’avenir de l’usine d’Annonay d’Iveco – qui produit des bus GNV – aurait été menacé, car IDFM lui achète la moitié de sa production ». IDFM a donc choisi d’investir « massivement » sur le biogaz, avec des bus produits en France par Iveco, ainsi que par Heuliez, Bolloré et un peu Alstom pour l’électrique.

Un choix qui peut se justifier également d’un point vue écologique, car le bilan des bus biogaz est meilleur que celui des bus électriques lorsque l’on étudie l’ensemble du cycle de vie, en intégrant la construction, le recyclage des batteries et le recours à des matériaux rares, insiste Laurent Probst.

Attentes des usagers

Face aux critiques des associations de voyageurs, qui rappellent qu’il y a encore 150 lignes de bus « en offre de petites vacances scolaires », Laurent Probst assure mettre « en place de nouvelles lignes partout où nous observons des bus surchargés, ou si nous décelons de nouveaux besoins». Il fait toutefois une distinction entre la grande couronne d’une part et Paris et sa proche banlieue d’autre part. « En grande couronne, les réseaux continuent de se développer, les fréquentations sont assez fortes, entre 95 et 100 % selon les réseaux, et sont soutenues par les élus. L’offre s’est accrue par rapport à 2019, avec des initiatives comme le TAD et la volonté de créer des lignes express ».

La situation parisienne est différente. Le renouvellement du matériel n’a pas permis de redorer l’image du bus. De plus, la RATP a particulièrement souffert d’un manque de conducteurs – même si cela s’améliore –, pour différentes raisons. « La première tient au management. Il y a eu des problèmes lors de la présentation de l’accord social proposée par l’ancienne présidente de la RATP Catherine Guillouard. La situation s’est améliorée depuis l’arrivée de Jean Castex, qui a réussi à obtenir cet accord social. La seconde raison tient au fait qu’il y a moins de conducteurs de bus qui habitent à Paris. Leur temps de transport sont plus élevés pour rejoindre les dépôts ». Enfin, ajoute-t-il, Paris et quelques communes limitrophes ne donnent pas la priorité aux bus. « Certains élus écologistes parisiens imaginent supprimer des bus pour mettre des minibus à la place. Pourtant, de nombreux utilisateurs ne peuvent se déplacer autrement. De plus, le réseau de métro ne supporterait pas la charge si l’on supprimait les bus », explique-t-il.

Pour améliorer la circulation des bus dans Paris, il propose de recourir à un système de régulation des feux rouges intelligents, « comme toutes les grandes villes dans le monde ». Moyennant un budget d’investissement de 150 millions d’euros, la circulation des bus pourrait s’en trouver grandement améliorée, considère-t-il. Seul problème, cette solution semble avoir peu d’échos à la mairie de Paris pour le moment.

Grégoire Hamon

Après des mois de travail, l’Auvergne Rhône-Alpes enclenche à son tour un processus d’ouverture à la concurrence pour ses TER. Mais, rappelant qu’elle est « la plus grande région de France en train-km », elle compte y aller très progressivement. Lors de sa prochaine assemblée plénière, le 29 juin, le conseil régional va ainsi délibérer sur les lignes de TER qu’elle entend ouvrir à la concurrence. Elle a déjà distingué cinq lots géographiques, même si leurs périmètres restent à définir précisément, indique Frédéric Aguilera, le vice-président délégué aux Transports. Il s’agit du lot Auvergne, dont la mise en mise en service est attendue en décembre 2028, du lot Etoile de Chambéry et Grenoble, attendu pour 2032 ou 2033, d’un lot longue distance envisagé en 2033 ou 2034, du lot Haute-Savoie et transfrontalier (qui inclut le Léman Express) en 2034 et enfin de l’Etoile ferroviaire lyonnaise, le lot sans doute le plus complexe, qui comprend le futur RER métropolitain souhaité par les élus.

Des choix guidés par des critères de « cohérence géographique » selon Frédéric Aguilera. « Nous avons voulu prendre notre temps sur le sujet et nous nourrir des retours d’expérience des autres régions », explique le vice-président délégué aux Transports. « Pendant un an, à partir d’aujourd’hui, nous allons construire notre cahier des charges. Puis nous publierons un avis de concession avant juillet 2024″. Pour faciliter l’arrivée de nouveaux opérateurs, la région veut devenir propriétaires des trains et des ateliers de maintenance des TER, comme l’autorise la loi.

Elle envisage aussi un « lot fonctionnel » pour gérer la relation avec les clients. En clair, un opérateur sera chargé de la distribution des billets, de l’information voyageurs, du service après-vente… « Ce lot fonctionnel pourra être géré en régie. La forme juridique reste ouverte« , souligne l’élu.

Malgré un ton parfois vindicatif à l’égard de la SNCF, l’Auvergne Rhône-Alpes ne semble donc visiblement pas pressée d’en finir avec la compagnie historique : la région annonce qu’elle va signer une dernière convention de gré à gré avec la SNCF, prévoyant l’ouverture par étape de ces cinq lots. La signature doit se faire avant le 25 décembre pour rester dans les clous de la loi qui prévoit l’obligation à partir de la fin 2023 de passer à la concurrence.

MH P