Economie des transports. Monde d’après, vers la dé-mobilité ?

Economie des transports. Monde d’après, vers la dé-mobilité ?

Depuis le début des années 2000, un peak car a été observé, ainsi qu’un peak rail, au profit de l’avion. La crise économique et sociale qui s’annonce va étendre la dé-mobilité à tous les modes motorisés. Après quoi le retour de la croissance pourrait bien se traduire par une nouvelle croissance de la mobilité…

Par Yves Crozet

Au printemps 2020, le monde est passé brutalement de la mobilité à l’immobilité. Les distances franchies quotidiennement se sont réduites à quelques centaines de mètres, à pied. Avec le déconfinement, les trafics ont repris mais ils restent très inférieurs à ce qu’ils étaient, pour les transports collectifs (train, avion, autocar…) mais aussi, dans une moindre mesure, pour la circulation automobile. Cela résulte-t-il seulement de la récession engendrée par l’arrêt de la machine économique ? Ou s’agit-il d’un mouvement plus profond de « dé-mobilité » ? Afin de démêler les facteurs conjoncturels et les tendances structurelles, il est nécessaire de rappeler ce qu’était le monde d’avant. Cela nous aidera à mieux comprendre ce que dé-mobilité veut dire dans le monde d’après.

La dé-mobilité : une réalité déjà ancienne ?

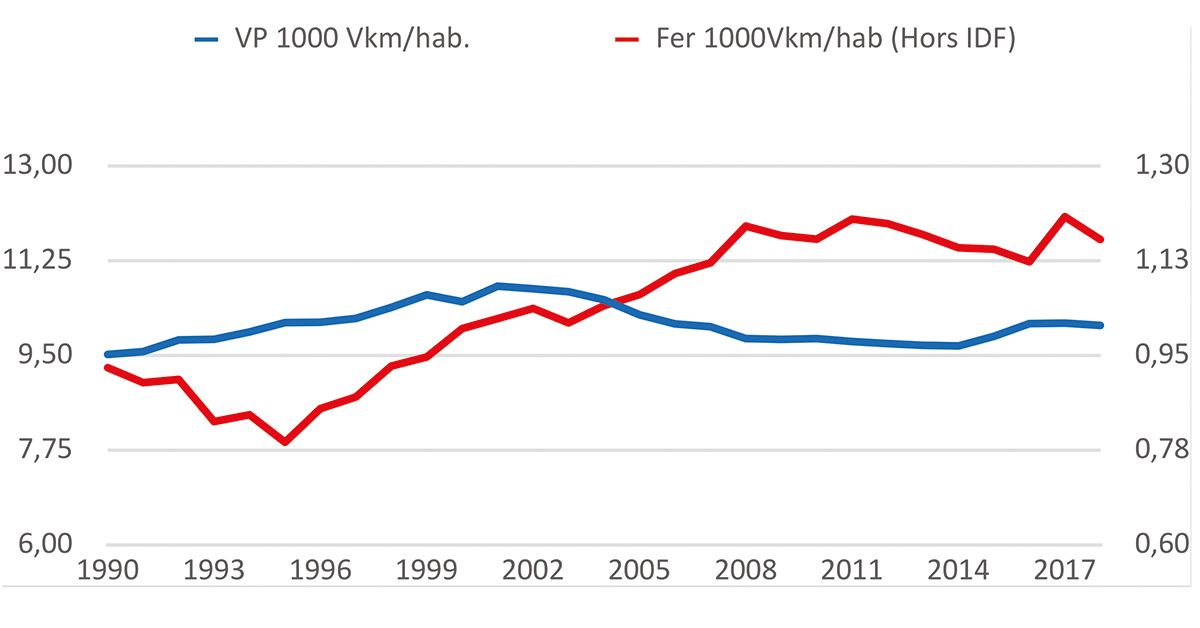

En 2012, le Forum international des transports (OCDE) organisait une table ronde sur la mobilité des voyageurs et le trafic automobile dans les pays développés. Depuis le début des années 2000, un peak car a en effet été observé. La figure de la page ci-contre vient confirmer cette hypothèse pour la France. Le nombre de voyageurs-km par habitant plafonne en France pour l’automobile depuis 2002 (échelle de gauche), mais aussi pour le ferroviaire depuis 2008 (hors Ile-de-France, échelle de droite).

Pour l’automobile, une telle évolution marque plus qu’une inflexion, une rupture avec le dernier quart du XXe siècle où le trafic routier progressait de 3 % par an, peu ou prou comme le PIB. Or, depuis 2002, le PIB par habitant a progressé de 12 % alors que le trafic a baissé. Comment expliquer ce découplage entre niveau de vie et recours à l’automobile ? De 2002 à 2008, le report vers le train était évoqué, mais cette analyse ne tient plus. Les nouvelles LGV et le développement des TER ont soutenu la demande après 1995, mais ce n’est plus vrai depuis 2008. Il est vrai que des grèves longues ont pénalisé le train en 2014, 2016 et 2018, mais cela n’explique pas tout.

Pour comprendre les tendances lourdes qui conduisent au pe

L'article complet ( 1308 mots) est réservé aux abonnés ou aux détenteurs d’un porte-monnaie électronique, connectez-vous pour y accéder.

*Formule numérique sans engagement à partir d’un 1€ par mois !

Publié le 06/02/2025 - Philippe-Enrico Attal

Publié le 05/02/2025 - Sylvie Andreau, Nathalie Arensonas

Publié le 10/01/2025