Re-vivre dans la rue

Re-vivre dans la rue

Il est architecte et urbaniste, elle est historienne. Tout à son programme de recherche international sur les rez-de-ville, David Mangin cherche à comprendre non seulement comment fonctionnent aujourd’hui les villes du monde, mais comment fonctionnait la ville au XVIIIe siècle, ce qu’il en était des rues, des cours et des maisons. Qui d’autre rencontrer qu’Arlette Farge, historienne pionnière de la vie quotidienne à Paris au XVIIIe siècle ? Ville, Rail & Transports a assisté à la rencontre. Et, si David Mangin esquisse des parallèles auxquelles en historienne Arlette Farge ne se livre pas… Reste que le dialogue riche fait apparaître les dimensions de la rue d’hier et d’aujourd’hui.

David Mangin. Vivre dans la rue, le titre de l’un de vos premiers livres, cela nous parle. Pour nous, architectes, urbanistes, la rue est un objet mythique.

Le mouvement moderne l’a rejetée, mais, malgré les attaques de Le Corbusier contre la rue corridor — et malgré son talent — elle reste ancrée dans les têtes. Aujourd’hui, dans notre profession, on essaye de « faire de la rue ».

En fait, la rue, on ne sait plus très bien ce que c’est, elle est objet de fantasmes, on fait des simulacres de rue et, de plus, elle est visée par des prédateurs qui veulent la privatiser. Mais elle n’est pas morte.

Après le XVIIIe siècle dont nous allons parler, nous avons connu, avec l’arrivée du trottoir, de la promenade bourgeoise et de la rue haussmannienne, un partage alors nouveau entre espace public et espace privé. Nous entrons aujourd’hui dans une autre période, avec les digicodes et, de ce fait, la disparition d’une profondeur de la rue.

C’est sur ce fond de questions contemporaines que nous retrouvons des questions que vous avez posées, importantes si l’on veut arriver à faire des rues qui ne soient pas que des façades.

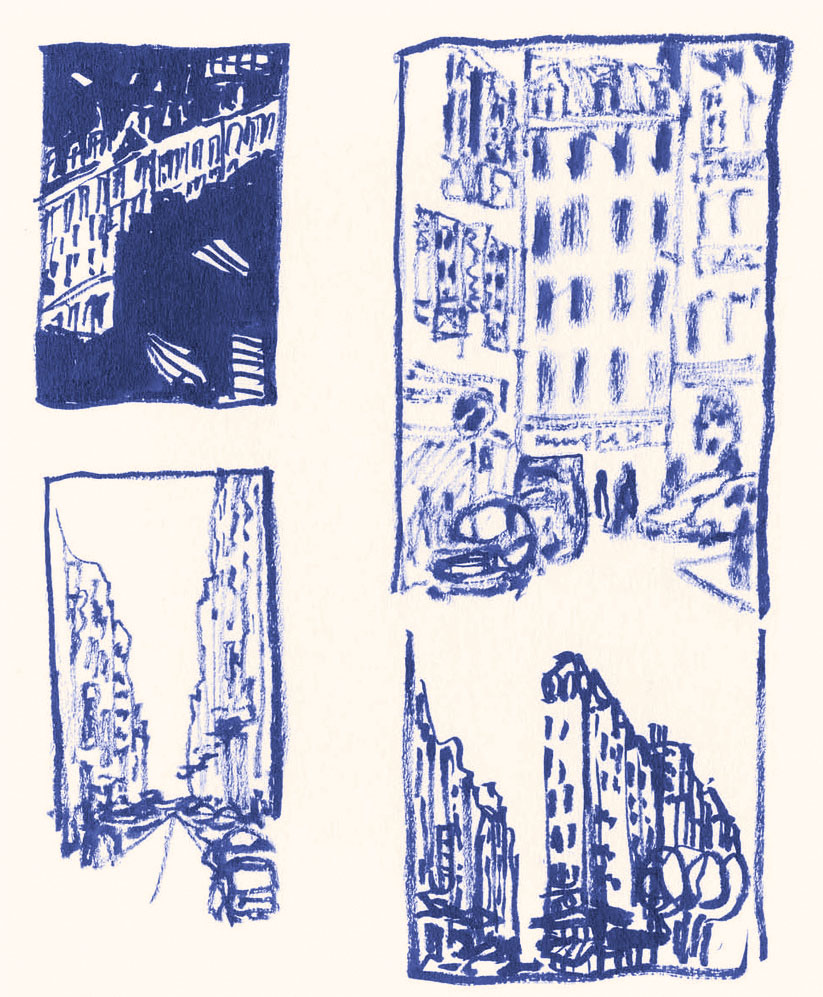

Paris. Dessin de David Mangin extrait de desire lines, éditions Parenthèses, 2015

Arlette Farge. Au moment où j’ai écrit sur la rue au XVIIIe siècle, c’était un peu tabou. Cela n’a pas tout à fait intéressé les historiens et j’ai alors rencontré les urbanistes.

J’exagère peut-être — et je ne l’ai pas écrit comme cela parce que j’étais alors un peu intimidée — mais la rue, au XVIIIe, c’est le corps des gens de la ville. C’est là que tout le monde va, avec les bords de Seine. Soit on a un besoin économique et marchand, soit on a besoin de travailler, soit on est mendiant — et il y en a énormément — soit on va chez le commissaire de police, parce qu’il s’occupe alors de la voirie autant que de la police punitive. Si je devais récrire le livre, j’écrirais : la rue est un corps, et un corps odorant, ce qui inquiète les étrangers tant les odeurs sont fortes, et c’est aussi un corps d’une sonorité absolue.

La rue est mi-urbaine mi-rurale, il y a beaucoup de bosquets, des buissons, tout un espace hétéroclite, qui permet beaucoup de cachettes, d’endroits où l’on peut se sauver, même dans des rues très étroites. De plus, il n’y a pas d’écriteaux de rue, les premiers n’arriveront qu’en 1728, et les gens vont se mettre en émeute pour que cela n’ait pas lieu.

Il y a les marchands ambulants, un nombre d’animaux gigantesque, la taverne, les violences, la police. Il y a de grands moments de solidarité et des explosions physiques, des rixes extraordinairement violentes. J’ai l’idée d’un corps immense qui s’époumone, crie, essaie de survivre, de ne pas aller en prison… Je simplifie, bien sûr ! Est-on heureux ou malheureux ? C’est une question qu’on ne se pose pas, la vie vous impose cette effervescence des corps, cette singularité des rencontres. Mais, attention ! Cette effervescence n’empêche pas qu’il y ait des codes. On pourrait croire qu’on se tutoie dans la rue. Pas du tout ! Même à la taverne, il y a des codes très précis, très jolis. Vous ne touchez pas le cordon du tablier d’une servante.

David Mangin. Vous développez l’idée qu’au XVIIIe siècle espace public, espace privé, espace intime, sont, dites-vous, « confondus ». Par exemple vous parlez souvent des allées et des escaliers. Que s’y passe-t-il et qu’entend-on par là ?

Arlette Farge. Je ne peux pas séparer le bâti de la façon dont les gens vivent. L’allée, c’est le porche avec un « hall » (on n’emploie alors pas ce mot) qui est fermé à 11 heures du soir, quelle que soit la saison, par le logeur de chaque immeuble. Pendant la journée, l’allée est un lieu de sociabilité et un lieu économique tr

L'article complet ( 2677 mots) est réservé aux abonnés ou aux détenteurs d’un porte-monnaie électronique, connectez-vous pour y accéder.

*Formule numérique sans engagement à partir d’un 1€ par mois !

Publié le 06/02/2025 - Philippe-Enrico Attal

Publié le 05/02/2025 - Sylvie Andreau, Nathalie Arensonas