Aux origines du statut de cheminot

Aux origines du statut de cheminot

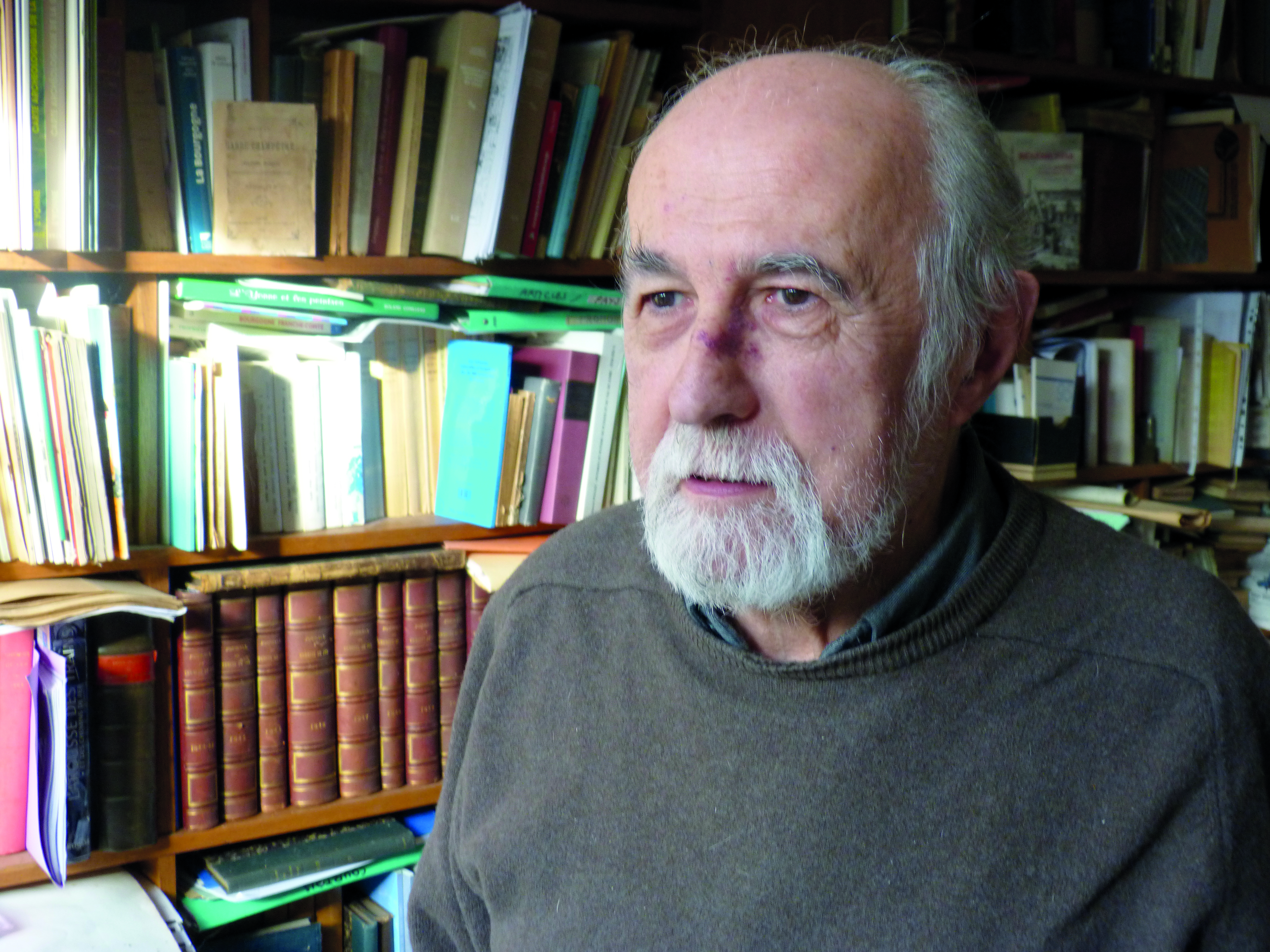

Depuis l’annonce de la réforme de la SNCF, un sujet fâche plus que d’autres : la remise en question du statut de cheminot. Georges Ribeill, historien du rail, revient sur l’origine de ce statut.

Ville, Rail & Transports. Le gouvernement veut mettre fin à l’embauche des cheminots au statut. C’est un grand choc pour beaucoup de cheminots. Mais de quoi parle-t-on ?

Georges Ribeill. Le mot statut tel qu’on l’entend communément aujourd’hui recouvre tout un ensemble de particularités professionnelles et sociales, dont le statut proprement dit, le régime de retraite, les facilités de circulation.

VR&T. D’où vient ce statut, comme vous l’entendez, au sens large ?

G. R. Il est né en trois étapes. Il faut remonter pour le comprendre aux débuts du chemin de fer. Au XIXe siècle, en France, des compagnies privées se lancent dans le chemin de fer, en retard par rapport à l’Angleterre tant que n’était pas tranché le débat politique : faut-il confier les chemins de fer à l’Etat ou à des compagnies privées ? On a tranché pour des concessions à des compagnies privées tenues, en vertu du lourd cahier des charges qui consacre un service public, à « exécuter constamment, avec exactitude et célérité tous les transports qui leur seront confiés ». Tout commence ainsi vraiment lorsqu’est votée en 1842 la célèbre « étoile Legrand », six grandes artères rayonnant autour de Paris.

Les compagnies concessionnaires, tenues à faire du profit, réalisent très vite l’importance de leurs recrues comme facteur économique : alors qu’une locomotive c’est compliqué à concevoir, à construire, à conduire et à entretenir, on ne s’improvise pas mécanicien. Les nombreux métiers du rail n’existent pas sur le marché du travail, qu’aucune école d’ingénieurs ne forme. Les compagnies font donc appel à des mécaniciens anglais ou belges pour former leurs recrues. En dehors des ateliers du Matériel, l’apprentissage d’un grand nombre de métiers du rail, ceux de l’exploitation et de la traction notamment, se fait ainsi sur le tas : gardes-voies, gardes signaux, mécaniciens, chauffeurs, agents des trains, plus tard aiguilleurs.

Les compagnies pourraient être tentées d’ajuster leurs effectifs aux trafics, comme un fabricant de savon ajuste sa fabrication à la demande. Mais, en 1847, la « bulle » spéculative de la railway-mania française crève, les trafics s’effondrent, c’est une grave crise subie par les compagnies. Mais pas question de licencier les personnels qu’elles ont formés, pour leur demander de revenir une fois les beaux jours revenus… Les agents acceptent la dureté des métiers du rail exposés aux intempéries et aux accidents, à condition d’avoir des garanties. Alors, très vite, les compagnies mettent en place le commissionnement. Après quelques mois d’essai, on donne à l’agent une « commission », comme pour les fonctionnaires. C’est un papier officiel dans lequel la compagnie précise la mission de l’agent, son affectation et son grade, avec garantie implicite de l’emploi. Les agents sont des quasi-fonctionnaires…

VR&T. Première étape donc, la commission, ou garantie de l’emploi. Quelle est la deuxième ?

G. R. Les compagnies tiennent comptent des risques physiques sérieux que l’on court dans ce métier. A l’agent malade, hospitalisé, voire infirme… on assure un salaire complet d’abord, puis un demi-traitement, car il est admis tacitement q

L'article complet ( 1828 mots) est réservé aux abonnés ou aux détenteurs d’un porte-monnaie électronique, connectez-vous pour y accéder.

*Formule numérique sans engagement à partir d’un 1€ par mois !

Publié le 07/03/2025 - Marie-Hélène Poingt

Publié le 06/02/2025 - Philippe-Enrico Attal

Publié le 05/02/2025 - Sylvie Andreau, Nathalie Arensonas