Porté par les collectivités et les entreprises de transport, le MaaS (Mobility as a Service) semble promis à un bel avenir : il doit devenir le sésame d’une mobilité facilitée, permettant de réserver et de payer son déplacement d’un seul clic sans se soucier du mode de transport ou de l’exploitant. Mais, malgré cet enthousiasme, bien des questions se posent encore. Quel bilan peut-on dresser ? Quels sont les axes de développement ? Où en est la standardisation ? Les invités à la conférence sur le MaaS, organisée le 19 mai par Ville, Rail & Transports, ont apporté les premières réponses.

Alors qu’une centaine d’initiatives ont essaimé en France autour du MaaS, la question de dresser un premier bilan se pose. Aurélien Cottet, directeur commercial international d’Instant System, note une certaine ambivalence, notamment au niveau des attentes. « Il y a beaucoup d’initiatives qui s’avèrent parfois trop ambitieuses alors qu’il faut y aller pas à pas », affirme-t-il. Citant la courbe de Gartner (courbe d’adoption de nouvelles technologies établies par le cabinet de conseil Gartner), il estime que la phase de désillusion n’est pas arrivée, puisqu’on en est encore au niveau de l’établissement de « pilotes ». « Il n’y a pas encore de vraie opération », constate cet ancien coordinateur de projet MaaS chez Transdev.

Aurélien Cottet rappelle que Transdev est actionnaire de MaaS Global, l’une des premières sociétés à avoir développé et déployé un vrai MaaS opérationnel à Helsinki. « Quand MaaS Global s’est lancé en 2017, ses équipes visaient un déploiement dans 30 villes en 2018. Or, en 2022, ils sont présents dans cinq à six villes. »

“ IL Y A BEAUCOUP D’INITIATIVES QUI S’AVÈRENT PARFOIS TROP AMBITIEUSES ALORS QU’IL FAUT Y ALLER PAS À PAS “ Aurélien Cottet

Complexités locales

La complexité de chaque projet local a été largement sous-estimée et les expériences ne sont pas facilement transposables d’une ville à l’autre, chaque service de mobilité locale possédant son propre système d’information et ses propres moyens de fonctionner. Instant System travaille actuellement au développement de solutions MaaS à Bruxelles ou en Ile-de-France avec IDFM.

Pour Eric Alix, président de RATP Smart System, il semble trop tôt pour parler de bilan alors que l’heure du MaaS vient tout juste de démarrer en France. « L’acte fondateur ne date que du 1er juillet 2021 conformément à la LOM. Cela démarre donc tout juste en France. Beaucoup d’acteurs doivent passer des contrats, mais il faut auparavant les définir, nous n’en sommes encore qu’aux prémices », lance-t-il.

Intégration des données

Des expériences de MaaS sont lancées, les chantiers de standardisation des données transports sont donc encore loin d’être achevés. Nicolas Cosson, président de Hove (né du rapprochement de Kisio Digital et Kisio Consulting), considère que l’on sous-estime le nombre de données différentes et la complexité à les intégrer. « Le MaaS a besoin de la brique transports en commun, mais cela ne suffit pas car ce n’est qu’une famille de données », souligne-t-il, en détaillant les trois « grandes familles » de données : en plus des transports publics (trains, bus, tramways, métros, mais aussi des moyens moins répandus comme les navettes fluviales ou les funiculaires), un second groupe rassemble la voiture et tous ses usages potentiels comme l’autopartage, l’autosolisme, les taxis et VTC, auxquels s’ajoutent les mobilités douces avec les trottinettes et vélos (en libre service ou en propre), le transport à la demande, dynamique ou non, et « tout ce qui concerne le stationnement et les pôles d’échanges multimodaux et intermodaux, gares pour garer un vélo sécurisé et les stations de covoiturage ».

Comme les voyages ne s’effectuent en général pas de gare à gare, mais d’une adresse à une autre, il faut maîtriser d’autres types de données, poursuit Nicolas Cosson : on peut les trouver par exemple dans OpenStreetMap ou bien chez Google avec StreetView, en attendant une hypothétique entité française capable de fournir une solution made in France. Ces données constituent la troisième famille mise en place pour concevoir un itinéraire en tenant compte des informations sur la voirie (par exemple la déclivité, utile si l’on est en situation de handicap), ou d’autres éléments qui entrent en ligne de compte en termes de fréquentation et de trafic, comme la météo et des événements (manifestations ou épreuves sportives de type JO). « Toutes ces données vont donner un premier niveau d’information, mais cela ne constitue que le premier étage de la fusée, car on n’a pas encore parlé de réservation, paiement et dématérialisation des billets », résume Nicolas Cosson.

Quatre étages de la fusée MaaS

Alexandre Cabanis, directeur marketing d’Ubitransport, complète : « Il y a un consensus sur les quatre étages de la fusée, le premier étant effectivement le calculateur d’itinéraire, avec les difficultés évoquées. Le deuxième étage est constitué par la vente mono-modale. Il faut que les acteurs qui la proposent depuis leur application disposent d’un outil capable de gérer l’ensemble de la gamme tarifaire du réseau, pour ne pas vendre qu’un simple titre au plein tarif mais potentiellement 48 titres différents en fonction du profil implicite ou explicite de voyageur ! »

D’autres difficultés s’ajoutent avec les deux derniers « étages » de la fusée MaaS, constitués de la vente intermodale et enfin de toutes les initiatives permettant de faire cesser l’autosolisme. « Les régions ont raison d’être gourmandes en termes de fonctionnalités à apporter à leurs usagers. Mais, pour la vente intermodale, qui consiste à vendre en un acte une trottinette, un bus et un bateau, il faut que les trois opérateurs se soient déjà mis d’accord pour gérer les compensations et les moyens de les rétribuer en retour. Quant au dernier niveau, c’est encore plus flou », prévient-il.

Mon Compte Mobilité pour simplifier

Côté utilisateurs, les chantiers avancent aussi. Le programme « Mon Compte Mobilité » (MOB), animé par La Fabrique des Mobilités, doit permettre de défricher la complexité. « C’est un des résultats attendus sur le programme des Certificats d’économie d’énergie, à destination des citoyens, et des entreprises qui sont concernées, avec l’application du forfait mobilité durable dans le cadre de la LOM », explique Julie Braka, cheffe de projet à La Fabrique des Mobilités sur la standardisation des interfaces MaaS.

“ L’ACTE FONDATEUR POUR LE MAAS NE DATE QUE DU 1er JUILLET 2021 CONFORMÉMENT À LA LOM. CELA DÉMARRE DONC TOUT JUSTE EN FRANCEa “ Eric Alix

Le programme MOB doit permettre de simplifier la gestion des « surcouches d’aides locales », en commençant par leur recensement. « IDFM est par exemple incapable de citer toutes les aides qui sont mises en place sur son territoire, car ces aides sont financées par les collectivités locales. Notre but consiste à aider les citoyens à s’y retrouver dans ce mille-feuille d’aides tout en simplifiant les démarches, afin de ne pas fournir 10 fois les mêmes documents comme des justificatifs CAF ou le permis de conduire. »

“ Le MaaS a besoin de la brique transports en commun, mais cela ne suffit pas car ce n’est qu’une famille de données “ Nicolas Cosson

Distribution des titres

Eric Alix considère pour sa part que le premier « étage » – le calculateur d’itinéraires – est à peu près cerné, même s’il reste des difficultés pour le déployer sur de nombreux territoires. « Nous disposons déjà de beaucoup de données disponibles en temps réel pour le transport en commun. L’acquisition de Mappy nous a, de plus, permis d’avoir une vision transverse des données du monde automobile, même s’il nous manque encore les données en temps réel, raison pour laquelle nous avons un contrat avec TomTom. Cela nous permet de faire énormément de progrès sur l’information voyageurs. »

Le dirigeant ajoute que les difficultés apparaissent pour l’ouverture de la distribution des titres. « C’est le coeur du sujet. Il faut appréhender la façon dont on s’intègre d’un point de vue client et quels termes régissent notre relation. Si on veut que le MaaS passe à grande échelle, tous les acteurs doivent veiller à ce que leurs systèmes d’information voyageurs puissent s’interfacer les uns avec les autres, grâce à des API compatibles, c’est ce qui s’appelle l’API based economy. »

Compatibilité des API

La compatibilité des API est effectivement centrale, mais les acteurs sont-ils prêts à ouvrir toutes les données ? Aurélien Cottet a remarqué que, dans la plupart des projets MaaS où différents modes doivent s’intégrer, les API sont souvent incomplètes.

« Lorsqu’il s’agit de savoir où se trouve une trottinette ou une voiture en autopartage, les acteurs sont enclins à partager ce type de données. Ils sont beaucoup plus réticents à aller plus loin, surtout lorsqu’il s’agit de s’intégrer dans une application tierce. La crainte de perdre le client final est toujours présente pour les opérateurs privés. »

Il considère que les problématiques techniques se résoudront fatalement dès lors que les acteurs se mettront tous d’accord d’un point de vue commercial. « La véritable première problématique consiste à se mettre d’accord commercialement afin de gagner potentiellement plus de clients. Car beaucoup d’utilisateurs, qui ont l’application des transports en commun, n’ont pas envie de télécharger une application supplémentaire, ou de mettre leur carte bancaire, pour utiliser une trottinette. Cela constitue un frein certain. Or tous ceux qui ont joué le jeu ont augmenté leur part d’utilisation de leur propre service », a-t-il constaté, notamment dans les villes ayant imposé aux opérateurs de mobilités privées d’ouvrir leurs données avec des API compatibles. « Le jour où on aura cela en Europe, ce sera beaucoup plus simple, un service de mobilité utilisé localement pourra être utilisé partout ailleurs avec la même facilité », insiste-t-il.

Norme imposée… ou pas

Selon Alexandre Cabanis, « c’est souvent le chemin de la norme imposée par le haut qui est plus efficace, quand elle n’est pas imposée légalement par l’Etat, comme en Norvège ou en Suisse où toute l’information voyageurs et la distribution de titres ont été centralisées. Ce qui a permis de couvrir les niveaux 1 à 3 du Maas en cinq ans ». Pour les industriels ou les entreprises qui apportent des services digitaux, les enjeux restent toutefois importants, puisqu’un seul acteur aura le rôle de coordinateur, et la lutte sera serrée pour l’obtenir, précise-t-il. « Le MaaS signifie également qu’un seul acteur aura cette place. Il y a donc des enjeux business importants », poursuit-il.

Nicolas Cosson ne croit pas à la norme imposée mais plutôt à la force de l’exemple. « Une partie de notre code est open source aujourd’hui, c’est une manière de partager les choses sans les imposer. Les gens peuvent jouer avec des jeux de données, regarder ce qu’on peut en faire sur une application, c’est un bon moyen de partage. »

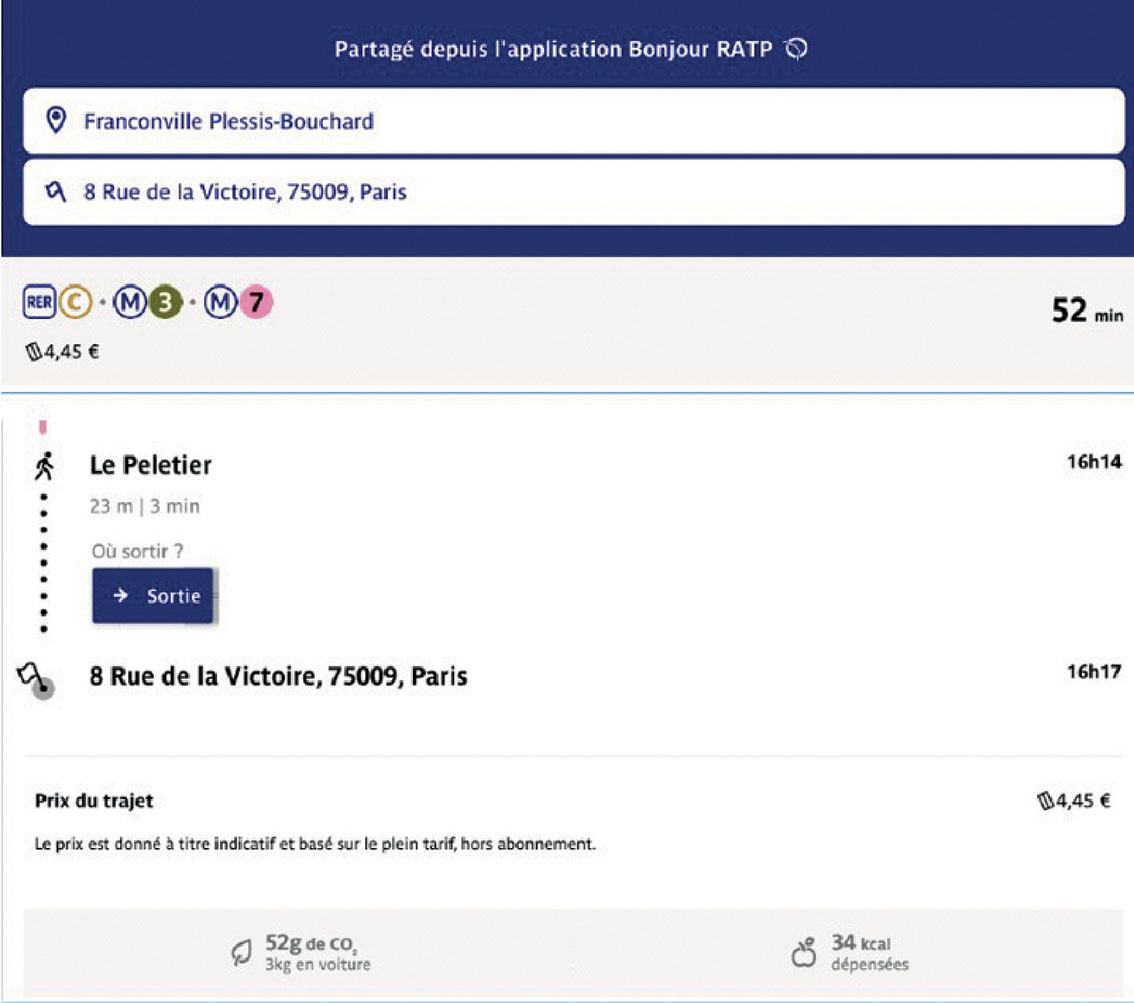

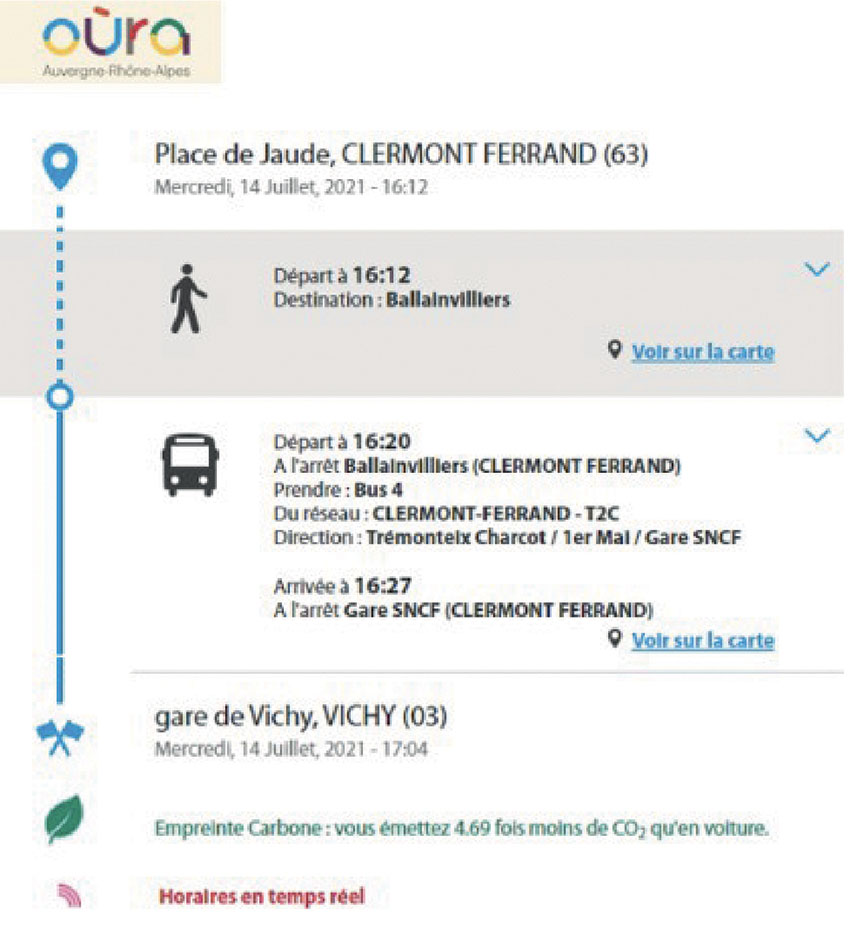

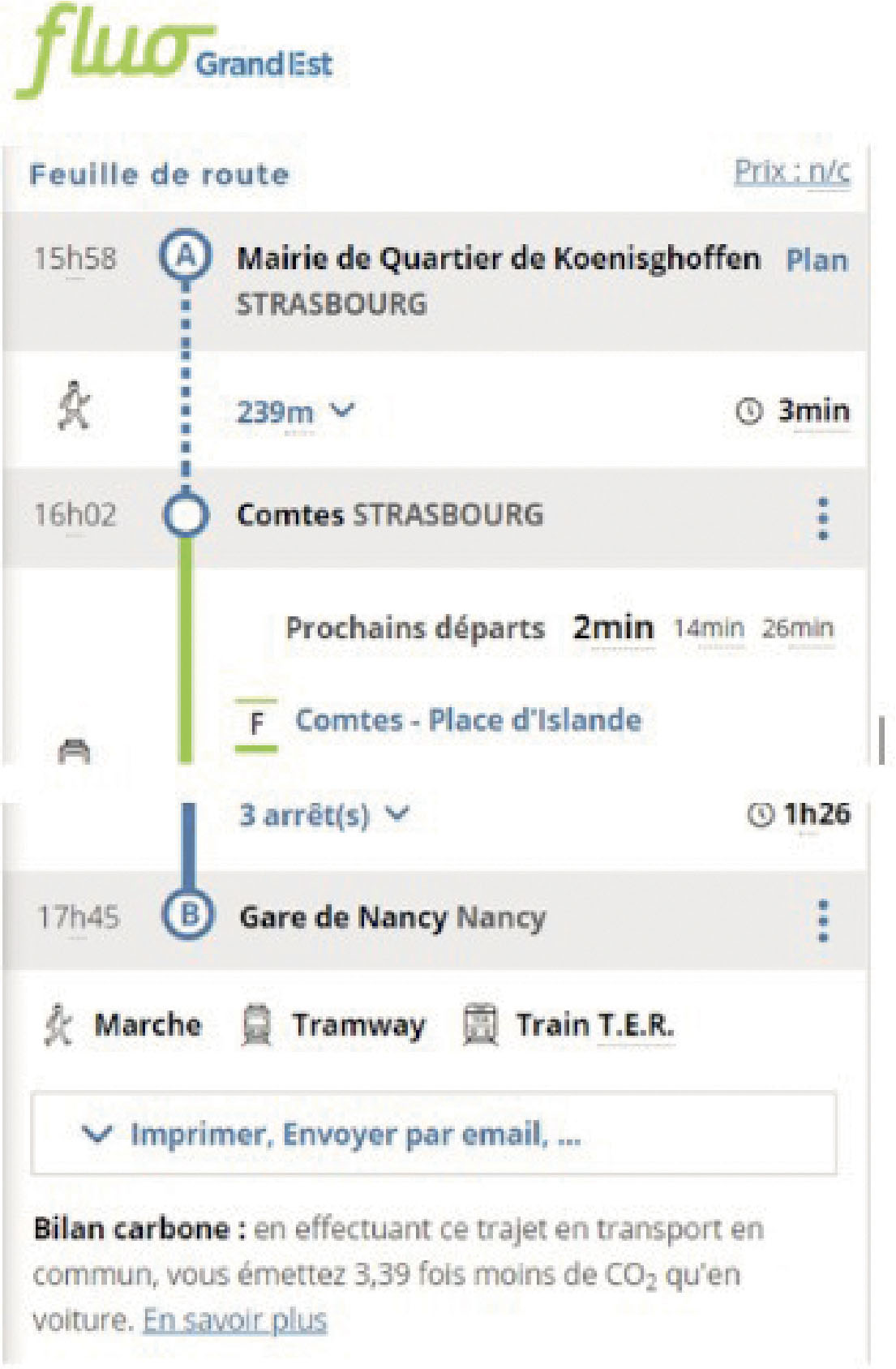

Et de poursuivre : « C’est peut-être naïf mais notre mission consiste à favoriser l’usage de mobilités durables, inclusives et partagées. On ne le fait pas uniquement pour de l’intérêt financier, mais aussi parce que l’on considère que c’est un bien communautaire. On travaille au développement de biens numériques communs pour lutter contre l’autosolisme, et on pourrait aussi envisager de faire de la qualification autour de l’empreinte carbone en signalant les gains réalisés en termes de gain de CO2 lorsque l’on utilise d’autres moyens que la voiture pour se déplacer. Ce qui permettrait même de se comparer par rapport à des collègues de travail. »

Faiblesse des budgets

La normalisation est également attendue côté opérateurs, notamment pour des raisons budgétaires. Aurélien Cottet souligne la faiblesse des budgets accordés aux projets MaaS lorsqu’ils sont gérés par des autorités publiques sous délégation. « Il faut arriver à pouvoir en vivre alors que les projets sont complexes. La normalisation va enlever de la complexité. Nous avons ainsi été appelés pour un projet en Egypte, où nous avions la possibilité d’imposer nos conditions en tant qu’intégrateur, ce qui a permis une intégration plus facile et plus rapide », estime-t-il.

Si les acteurs de la mobilité sont priés de coopérer, les régions françaises pourraient également jouer le jeu en évitant de développer chacune de leur côté leur propre SIM (système d’informations multimodales), suggère Nicolas Cosson. Et d’expliquer : « Chaque région ou commune tient à développer sa propre application qui ne communique pas avec celle du voisin, avec une tarification qui ne communiquera pas non plus. Il y a un vrai questionnement d’un point de vue politique : la notion de couverture nationale est peu présente, mis à part pour la SNCF et IDFM qui disposent d’une très grande couverture. »

Standardisation communautaire ou universaliste

Deux logiques s’affrontent généralement à propos de la standardisation, observe Julie Braka. La première, dite communautaire, démarre avec un nombre limité d’acteurs – qui peuvent relever des secteurs privés ou publics – et qui vont rechercher un plus petit dénominateur commun avec l’idée d’avancer très vite pour répondre à une problématique identifiée par ces mêmes acteurs. C’est typiquement l’exemple du standard GTFS qui a été commencé par Google. « Le GTFS est devenu un standard de fait car il est facile à utiliser. Il a même été détourné plusieurs fois, à tel point qu’il a fallu mettre en place un système pour le réorganiser avec Mobility data car on s’y retrouvait plus. »

“ IL FAUT QUE LES ACTEURS QUI PROPOSENT LA FUSÉE MAAS DEPUIS LEUR APPLICATION DISPOSENT D’UN OUTIL CAPABLE DE GÉRER L’ENSEMBLE DE LA GAMME TARIFAIRE DU RÉSEAU “ Alexandre Cabanis

Un autre exemple, plus franco-français, provient du covoiturage. « C’était compliqué au départ car il a fallu se mettre d’accord sur la gouvernance, mais aujourd’hui nous sommes dans une phase plus technique, avec la rédaction d’une première version d’API attendue pour le mois de juin 2022, et avec l’objectif d’aller sur du normatif par la suite. Il a fallu commencer à poser ce minimum en partant d’un historique, le fameux standard covoiturage de la région Ile-de-France, sans détruire le travail de certains opérateurs. Ce sont des petits acteurs sans moyens incroyables pour développer, mais ils ont besoin de plus d’usagers pour arriver à une masse critique qui leur fait défaut. Ils se sont donc mis d’accord entre concurrents, car ils ont besoin de ces standards pour aller sur de nouveaux territoires. » La seconde démarche, plus exhaustive, appelée universaliste, est beaucoup plus large puisqu’elle cherche à répondre à un nombre d’usages très importants, « mais elle aura du mal à se diffuser car elle s’avère souvent trop complexe », affirme Julie Braka. C’est le cas du format comme NeTEx « qui est extrêmement complexe et fait peur à beaucoup d’acteurs, notamment ceux des nouvelles mobilités et les collectivités qui n’ont pas les moyens de gérer une telle complexité car elle répond à tous les cas d’usages. Il faut aussi rendre possible son utilisation, car elle représente 1 500 pages ». Selon elle, ces deux démarches ne sont pas incompatibles : « Nous avons besoin des deux démarches et qu’elles aillent l’une vers l’autre. » Et de conclure : « Nous avons besoin d’informations de qualité, sinon nous n’arriverons pas à faire du MaaS car nous perdrons beaucoup d’acteurs en cours de route ».

Eric Alix ajoute que les enjeux du MaaS dépassent les échanges d’informations, même s’ils en constituent le socle. « L’API based economy c’est la base, parce que l’intégration est plus facile et coûte moins cher à chacune des parties. Mais le Maas c’est aussi une plateforme : il faut aller chercher des clients en masse, leur faire découvrir les services et les accompagner dans le développement de l’usage. » Autrement dit, « il faut peut-être faire le programme qui va faire de l’incentive au report modal et communiquer avec les nouvelles offres des partenaires, il y a un très gros volet opération. Si on fait le MaaS à l’échelle, il faut vraiment compléter l’approche technique avec l’approche opérationnelle et la gouvernance, car il s’agit de contribuer à une politique de mobilité sur un territoire ».

Les objectifs du MaaS sont en effet ambitieux, puisqu’il s’agit de convaincre in fine l’utilisateur de laisser sa voiture au garage. Mais le chemin est semé de chausse-trapes, notamment celles destinées à protéger le marché de la concurrence.

En Europe, ce phénomène peut s’expliquer d’un point de vue historique, rappelle Alexandre Cabanis. Et de citer une certaine tendance à compliquer les échanges pour aller d’un pays à l’autre, comme l’écartement des rails ou des réseaux électriques différents, afin de dissuader une éventuelle agression d’un pays ennemi. « Cette volonté de protéger le marché se heurte à la réalité des modèles économiques des entreprises, qui ont besoin de distribuer leurs produits sur le plus de territoires possible. Aujourd’hui, dans la monétique utilisée dans les bus, on retrouve d’un côté certains pays où il est facile d’utiliser sa carte Visa ou Mastercard pour circuler, alors que dans d’autres, comme la France ou l’Espagne, il y a des barrières à l’entrée. C’est pour cela que dans certains cas, le fait d’avoir une norme imposée, c’est une aubaine », estime-t-il.

Pour l’information voyageurs, c’est l’inverse. « Le marché français a toujours utilisé des formats simples, qui sont le GTFS et GTFS-RT (en temps réel), alors que l’Europe, pour résister aux GAFA, essaye de développer un autre format plus riche et plus compliqué qui s’appelle le NeTEx et sa version temps réel qui est le SIRI. On n’en est pas encore à une imposition formelle car les deux systèmes peuvent coexister, mais si demain les normes NeTEx et SIRI étaient imposées, ce serait une opportunité pour les industriels de pouvoir se déployer facilement dans tous les pays. »

Pour Aurélien Cottet, les entreprises de la billettique avaient jusqu’à présent tendance à avoir leur propre système fermé. « Il n’y avait pas de problématique de digital et d’ouverture à des tiers car il s’agissait de ticket, puis de cartes. Avec les titres sur téléphones portables, les billetticiens historiques voient leurs prés carrés mis à mal. La ville de Sydney avait un opérateur américain, Cubic, qui ne voulait pas ouvrir son système. La ville a déclaré qu’elle était prête à abandonner tout le dispositif pour prendre un acteur prêt à le faire. En six mois, Cubic a créé une API alors que cela semblait impossible avant », témoigne-t-il.

La pression ne marche pas toujours. En Allemagne du nord, les acteurs de la billettique ont réussi à imposer deux systèmes qui fonctionnent en parallèle et l’opérateur doit mixer les deux pour effectuer son bilan comptable. Parfois, la contrainte ne vient pas d’une autorité organisatrice des mobilités mais d’un élément extérieur, comme la Covid-19. « Plus personne ne voulait toucher un bouton et mettre ses doigts nulle part, alors qu’avant les opérateurs étaient très attachés au geste de validation et de lutte contre la fraude », se souvient Nicolas Cosson. La pandémie a permis un développement express du SMS ticketing, du paiement par mobile ou par QR code. « En France, 70 réseaux opérés par Keolis sont désormais équipés de systèmes de paiement par mobile et QR code », indique-t-il.

Finalement, comme Alexandre Cabanis le résume, « il y avait effectivement une culture où chacun maîtrisait un réseau avec sa gamme tarifaire et était le seul maître à bord, mais depuis une dizaine d’années il y a eu une première ouverture avec Calypso avec l’opérabilité billettique ». Avec la LOM, les billetticiens se sont adaptés autour des API. « Mais la question derrière, c’est quelle API ? La mienne ou la vôtre ? On revient toujours au problème de gouvernance, au rapport de force entre acteurs », expose-t-il. Eric Alix acquiesce. Et pose une autre question : « Lorsque deux parties doivent s’intégrer, on doit définir l’endroit où commence l’une et finit l’autre. Par exemple qui prend en charge la billettique et le SAV ? »

Business model

La LOM est restée assez discrète sur la façon dont les modèles économiques peuvent se mettre en place en matière de partage des données. Aussi, la question du business model peut se poser. Alexandre Cabanis rappelle qu’il y a en effet une mise à disposition de vente par des tiers par le biais d’API, « contre une somme modique ». Et de préciser : « Si on utilise mon tuyau 15 fois, cela fera 15 appels API qui valent tant de centimes. Mais les acteurs industriels ne vont pas marger dessus, ils ne feront que compenser le coût. En revanche, en mettant à disposition mon propre tuyau, je vais surtout récupérer, en contrepartie, des données. C’est le nerf de la guerre, qui concentre le plus de valeur. C’est pour cela qu’il y a autant de batailles, non pas autour du standard ou de la norme utilisée, mais du tuyau qui sera utilisé », avance-t-il.

“ NOUS VOULONS AIDER LES CITOYENS À S’Y RETROUVER DANS CE MILLE-FEUILLE D’AIDES TOUT EN SIMPLIFIANT LES DÉMARCHES, AFIN DE NE PAS FOURNIR 10 FOIS LES MÊMES DOCUMENTS “ Julie Braka

Aurelien Cottet signale de son côté qu’en Belgique et aux Pays-Bas, les entreprises doivent réaliser un rapport sur l’empreinte carbone de mobilité de leurs employés (toutes les sociétés en Belgique et celles comptant plus de 250 employés aux Pays Bas). « Le business model est ici purement fiscal. Il est possible que d’autres pays européens imposent à leur tour ce type de rapport d’empreinte carbone, que cela soit pour les déplacements domicile-travail ou pour les déplacements professionnels », prévient-il.

Une question taraude tous les acteurs du MaaS. Un acteur comme Google arrivera-t-il à imposer son standard, comme il l’a fait pour l’information voyageurs ? Aurélien Cottet indique que Google y songe déjà, puisque l’entreprise gère ses projets MaaS par sa filiale Google Pay, dédiée au système de paiement, plutôt que par Google Maps, dédiée au calculateur d’itinéraires. La carte de paiement deviendrait ainsi le sésame de la mobilité, à condition d’être liée à un calculateur multimodal d’itinéraires. Alexandre Cabanis poursuit : « Ce sera le prochain gros changement de paradigme dans le MaaS. L’utilisateur n’aura besoin que d’une carte bancaire pour voyager, en validant chaque étape tout en ayant la garantie d’être prélevé au meilleur tarif possible en fin de journée. L’open payment est peut-être l’avenir du MaaS », lance-t-il. A condition que les acteurs se soient mis d’accord pour refacturer et répartir entre eux les recettes de manière équitable.

Démarches de standardisation

Quel positionnement les acteurs de la mobilité doivent-ils adopter dans leurs démarches de standardisation ? Selon Aurélien Cottet, la situation évolue vite. « Il y a deux ou trois ans, les acteurs des trottinettes et vélos partagés ne voulaient pas nous voir, mais ils ont commencé à comprendre que les villes allaient reprendre la main sur la mobilité de leurs territoires, et maintenant, tous ces acteurs tapent à notre porte. La standardisation va s’effectuer de fait car tous les acteurs qui exercent sur la voie publique devront avoir un droit de pouvoir opérer et, ce droit, c’est la collectivité qui la donne », témoigne-t-il. Julie Braka insiste pour sa part sur l’intérêt de recourir à un acteur neutre, comme la Fabrique des Mobilités, pour assurer le succès d’une démarche de standardisation. « Nous ne vendons pas de la mobilité, mais nous sommes là pour mettre ces acteurs autour de la table, on fait de la facilitation, ce n’est pas un moment facile, on doit trier entre ce qu’on prend et ce qu’on jette dans le standard. »

Comment parvenir à un consensus ? Et comment proposer un standard qui permette de répondre à un maximum de cas d’usage sans pour autant créer une usine à gaz ?

Il faut agir avec pragmatisme, répond Alexandre Cabanis, en citant deux exemples. « La norme Intercode, censée régir le fonctionnement des systèmes billettique, a été bâtie sur une telle règle du consensus qu’elle est devenue un mille-feuille absurde. A contrario, si l’on prend le marché du covoiturage en France, les trois plus gros acteurs se sont rapidement mis d’accord pour avoir un standard qui fonctionne entre eux, pour ensuite l’adapter afin qu’il rentre dans une norme officielle. »

Julie Braka insiste : « Dans notre démarche, il arrive un moment où on doit forcer les acteurs à prendre une décision pour éviter de créer un projet complètement hors-sol. Il faut arriver à une V1, quitte à faire une V2 ensuite. »

S’inspirer des exemples européens

Interrogée sur l’existence de projets MaaS en Europe, Julie Braka cite la démarche Tomp API, initiée par le gouvernement néerlandais. « Il n’y a pas d’organisation officielle, mais des acteurs qui travaillent ensemble pour mettre en place un standard reposant sur des blocs fonctionnels. Le gouvernement a indiqué qu’il était d’accord pour financer sept MaaS à condition d’avoir un standard pour ne pas avoir à financer sept MaaS différents, qui ont été mis en place dans des villes aux contextes différents ». Aurélien Cottet ajoute que la Suisse dispose déjà de plusieurs projets grâce au ticketing, « ils sont plus pragmatiques, mais c’est plus simple car le pays est plus petit », et que l’Allemagne, désormais convaincue, a initié des démarches dans plusieurs villes, avec l’appui de la Deutsche Bahn. Le Royaume-Uni a pour sa part lancé des appels d’offres dans plusieurs régions, et des expériences démarrent également en Italie et en Espagne.